Аннотация

Экологические исследования российских морей полярной зоны не теряют актуальности в силу угрожающего воздействия негативных факторов на их экосистему. Судами Российской Академии наук регулярно выполняются программы комплексного исследования экологического состояния российских арктических морей. Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН совместно с организациями-соисполнителями в 2004-2020 годах проводил систематическую экспедиционную работу в морях Российской Арктики, направленную на изучение региональных экосистем. При этом особенности экологических исследований связаны с наличием захоронений радиоактивных подводных объектов и отходов эксплуатации ядерных энергетических установок в акватории Новой Земли, а также комплексного изучения экосистем в акваториях других арктических морей. Проводимые экспедиционные работы имели цель уточнить местоположение и состояние подводных потенциально опасных объектов, а также степень воздействия затопленных радиоактивных объектов на водную среду. Как показала практика для обнаружения и обследования таких подводных объектов весьма эффективно комплексное использование гидроакустических, магнитометрических и видеосистем, технических средств отбора и радиационного анализа проб поверхностной и придонной воды, а также донных отложений. В статье также нашли отражение результаты экспедиционных экологических работ в Баренцевом, Карском, Лаптевых и Восточно-Сибирском морях.

Ключевые слова: арктические моря, подводные потенциально опасные объекты, морские экспедиции, экосистема, экологические исследования

ВВЕДЕНИЕ

Российская зона арктических морей является естественной природной границей страны с севера. Там Россия омывается шестью морями Северного Ледовитого океана: Баренцевым, Карским, Лаптевых, Восточно-Сибирским, Чукотским.

При этом экологическое состояние Арктики в силу угрожающего воздействия негативных факторов на ее экосистему не перестают волновать мировую общественность.

Целевая направленность экспедиционной деятельности научно-исследовательских судов РАН изложена в Морской доктрине Российской Федерации: «Морские научные исследования направлены на получение системных знаний о Мировом океане и его использовании, всех аспектах природных и технических процессов, происходящих на его дне и в недрах, водной толще, на поверхности и в атмосфере над ним, на антропогенных объектах в Мировом океане в интересах обеспечения устойчивого развития и национальной безопасности Российской Федерации».

Одна из актуальных экологических проблем морей Российской Арктики связана с наличием захоронений радиоактивных подводных объектов и отходов эксплуатации ядерных энергетических установок в акватории Новой Земли.

Кроме того, регулярно проводятся комплексные исследования экосистем обусловленных загрязнением вод северных морей стоками нефти и химических соединений, а также морским транспортом.

Таким, образом, специфическая проблема обследования подводных потенциально опасных объектов (ППОО) в российской арктической зоне за последние 70 лет не потеряла своей актуальности. В качестве таких подводных объектов, как правило, принимаются затопленные корабли и суда, имеющие на борту источники радиоактивных загрязнений.

С началом широкого развития атомной энергетики в конце 40-х годов остро встала проблема утилизации радиоактивных отходов (РАО). Одним из вариантов утилизации, получившим довольно широкое распространение, стал сброс РАО в открытое море.

Проводимые в морях Российской Арктики экспедиционные работы имели цель уточнить местоположение и состояние подводных потенциально опасных объектов, а также степень воздействия затопленных радиоактивных объектов на водную среду. При этом возникает проблема, связанная с радиологическим контролем.

Как показала практика, для поиска, обнаружения и обследования подводных объектов в условиях естественной маскировки (илистый грунт, донная флора, складки рельефа дна) весьма эффективно комплексное использование гидроакустических, магнитометрических и видеосистем, технических средств отбора и анализа проб поверхностной и придонной воды, а также донных отложений [1] .

Такие судовые технические системы широко используются при проведении морских экспедиций по поиску ППОО, а также экологическому контролю радиоактивного загрязнения морской среды.

Контроль за решением этой проблемы возложен на Департамент предупреждения чрезвычайных происшествий МЧС России, по заказу которого, начиная с 1998 года, Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН в акватории морей Российской Арктики проводятся экспедиции по обследованию подводных потенциально опасных объектов с использованием судовых геофизических средств.

Правительством Российской Федерации было принято Постановление от 28.06.2001г № 486 «О совершенствовании деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально опасных объектах», а также Постановление от 21.02.2002 г. №124 «О декларировании безопасности подводных потенциально опасных объектов, находящихся во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации».

Во исполнение указанных Постановлений Правительства МЧС России возникло решение по созданию и ведению Реестра подводных потенциально опасных объектов во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации (приказ МЧС от 2.08.2001 г. № 347 и приказ МЧС от 29.12.2001 г. №575).

В этой связи Департамент предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС России постоянно осуществляет мониторинг экологически опасных подводных объектов, занесенных в Реестр ППОО, путем проведения экспедиций по их поиску и обследованию на соответствующих акваториях.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Состояние экологических исследований морей Российской Арктики

Экологические исследования российских морей полярной зоны не теряют актуальности в силу угрожающего воздействия негативных факторов на их экосистему.

В 1991 году восемь арктических стран – Канада, Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция и США приняли Стратегию по защите окружающий среды Арктики (AEPS).

Международным экологическим сообществом установлено, что проблемы арктических акваторий постепенно перерастают в глобальные.

В 1996 году Министерства иностранных дел стран арктического региона подписали Оттавскую декларацию и образовали Арктический совет, который призвал обеспечить программу по всестороннему внедрению устойчивого развития региона.

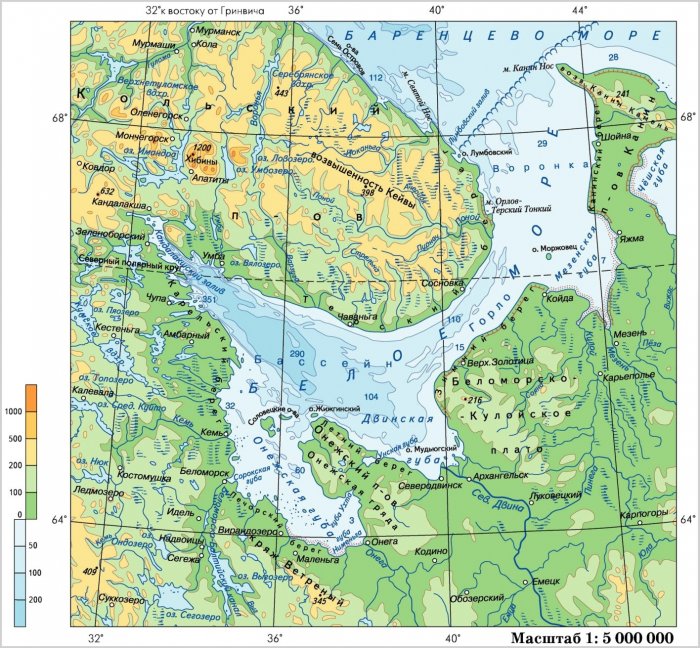

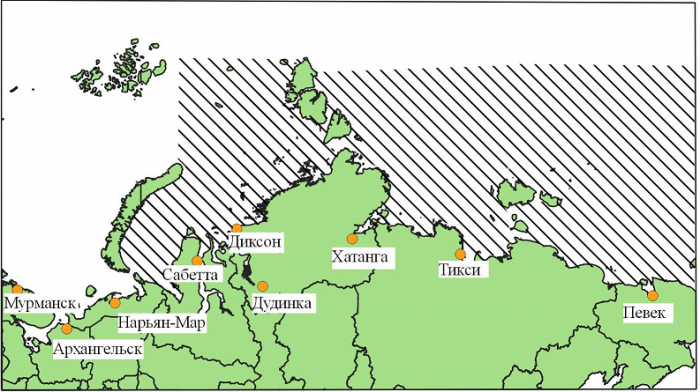

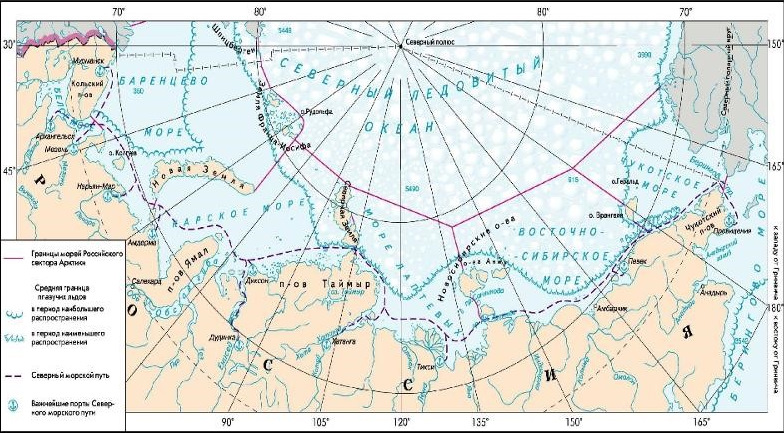

Судами Российской Академии наук регулярно выполняются программы комплексного исследования экосистем арктических (Баренцева, Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского) морей (рис.1).

Рис.1. Карта морей Российского сектора Арктики.

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) выделяет следующие основные экологические проблемы Арктического региона:

- загрязнение вод северных морей стоками нефти и химических соединений, а также морским транспортом;

- сокращение популяции арктических животных и изменение их среды обитания;

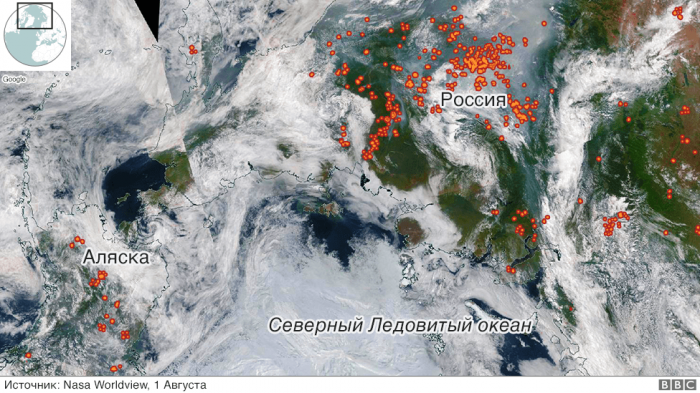

- изменение климата и таяние арктических льдов.

Причем повсеместное таяние льдов в Арктике представляется довольно опасным явлением. По сравнению с 1979 годом площадь льдов составляла 7,2 млн.кв. км, то в 2007 году она сократилась почти в два раза – до 4,3 млн. кв. км. Другим опасным явлением является резкое увеличение риска паводков. К 2020 году водосточность северных рек возросла на 90%, а время ледостава сократилось на 15 дней. Все это привело к увеличению опасности паводков в два раза [2,3,6].

Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН)

с организациями-соисполнителями проводят систематическую экспедиционную работу в морях полярной зоны, направленную на изучение региональных экосистем.

За 2004-2020 годы проведено 10 экологических экспедиций в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском морях [3].

Причем, если в акваториях Лаптева и Восточно-Сибирского морей выполнялись исследования их экологического состояния, то в акватории Новой Земли Карского моря решалась проблема изучения затопленных источников радиоактивных загрязнений морской среды.

Основными задачами экспедиционных работ "Обследование экологии морей российской Арктики" являлись:

- обследование районов нахождения радиоактивных ППОО с использованием геофизической аппаратуры (гидролокация, акустическое зондирование) на предмет уточнения их местоположения;

- измерение гидрологических параметров водной среды в районах нахождения ППОО;

- измерение радиоактивности и анализ загрязнений водной среды в районах нахождения ППОО радиоактивными веществами;

- отбор проб донного грунта в районах нахождения ППОО с последующим анализом на наличие загрязнений донных отложений обследуемых районов радиоактивными веществами;

- визуальный осмотр ППОО с помощью видеосистем телеуправляемых подводных аппаратов;

- обработка и анализ полученных данных [3].

2. Основные средства морского экологического мониторинга

Экологический мониторинг арктических морей проводился на базе научно-исследовательских судов (НИС) Академии наук РФ: «Академик Мстислав Келдыш» (рис.2) и «Профессор Штокман» (рис.3).

Рис.2. НИС "Академик Мстислав Келдыш".

Рис.3. НИС "Профессор Штокман".

В процессе выполнения экологических экспедиций использовались следующие технические средства:

-

геофизический комплекс поиска и определения координат ППОО;

-

средства осмотра и идентификации ППОО;

-

приборы измерения гидрологических параметров водной среды;

-

средства отбора проб воды и донного грунта;

-

-

приборы измерения радиоактивности морской воды и донного грунта.

3. Результаты экологических исследований Баренцева моря

Баренцево море ограничено северным побережьем Европы и архипелагами Шпицберген, Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

Акватория Баренцева моря насыщена объектами, представляющими потенциальную радиационную опасность. Здесь размещена Кольская АЭС, а также сосредоточены основные места базирования и предприятия по обслуживания кораблей и судов ядерно-энергетическими установками (ЯЭУ).

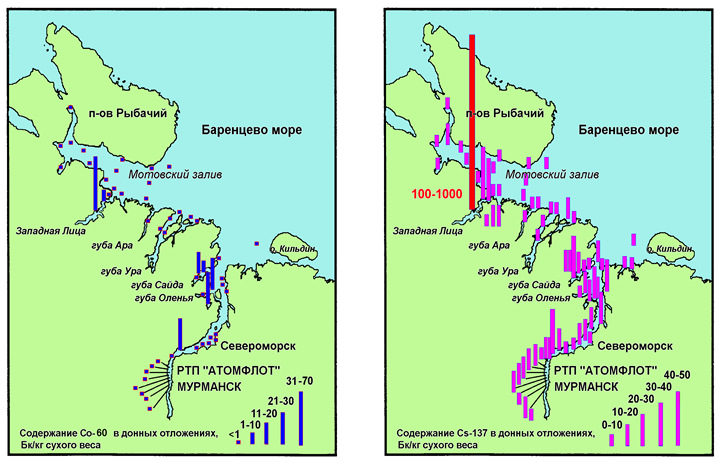

На рисунке 4 приведены значения содержания 60Co и 137Cs (Бк/кг сухого веса) в донных отложениях Кольского и Мотовского заливов, полученных в 2000 году [3,4].

Рис.4. Результаты экологического мониторинга Кольского и Мотовского заливов.

Таким образом, зарегистрированные локальные уровни радиоактивных загрязнений на Кольском полуострове находятся на уровне значений, характерных для акваторий в местах базирования и обслуживания кораблей и судов с ЯЭУ.

4. Результаты экологических исследований Карского моря

Карское море ограничено северным побережьем Евразии и островами: Новая Земля, Земля Франца-Иосифа и Северной Землей. В него впадают полноводные реки Обь и Енисей.

Морские экологические экспедиции проводились в акваториях массовых захоронений радиоактивных отходов в акватории Новой Земли, а также повышенного загрязнения тяжёлыми металлами рек Енисея и Оби. Установлено, что эти загрязнения приносят металлургические производства города Норильска [2].

Но главной экологической проблемой Карского моря является радиоактивное загрязнение акватории Новой Земли (рис. 5).

Рис.5. Карта Новой Земли с испытательными полигонами.

Особую опасность представляют высокоактивные реакторы атомных подводных лодок с отработанным ядерным топливом, а также 11 тысяч контейнеров с радиоактивными отходами, затопленных в 1964-1978 годах [2].

Работы по поиску и обследованию россыпи подводных потенциально опасных объектов с твердыми радиоактивными отходами (ТРО) в Карском море проводились в 2004-2017 годах [3].

Судовые экологические экспедиции проводили исследования в местах захоронения 13 реакторов с атомных подводных лодок, а также трех реакторов атомного ледокола «Ленин».

Как правило, отбору радиоактивных проб воды и донных отложений предшествовали обследования акваторий нахождения ППОО с использованием геофизической, гидрологической и оптической подводной аппаратуры.

Причем наибольшее, по массе, количество ТРО было захоронено в Карском море в районе Новоземельской впадины, а, по общей радиоактивности – в районе залива Седова Новой Земли [2,3].

Практически для всех затопленных радиационно-опасных объектов основным индикатором утечки радиоактивности, а, следовательно, разрушения защитных барьеров, является обнаружение в воде долгоживущих гамма-излучающих радионуклидов: продуктов деления ядерного топлива: цезия -137 и кобальта -60 [4].

Установлено, что при получении оперативной информации радиационно-опасных объектов оптимальным является прямое измерение гамма-излучения с помощью подводной аппаратуры радиационного контроля.

В проведенных экспедициях использовался качественно новый подход к исследованиям радиационной обстановки в акваториях, предполагающий измерение уровней излучения в непосредственной близости от ППОО с помощью подводной гамма-спектрометрической аппаратуры типа РЭМ, разработанной НИЦ «Курчатовский институт» [2, 3].

Большинство акваторий Новой Земли являются исследованными по уровню и динамике радиоактивного загрязнения. При этом особое внимание уделялось ППОО, затопленным в 1965 – 1988 годах, в заливах Цивольки (49,8%), Абросимова (27,1%) и Течений (11,1%) [3].

Так исследования радиоактивности, выполненные сотрудниками РНЦ «Курчатовский институт» и ГЕОХИ им. В.И. Вернадского РАН, показали следующие результаты: в заливах: Цивольки - 19778,0 ТБк, Абросимова – 10767,5 ТБк, Течений – 4392 ТБк [2,3].

Всего, наблюдаемые максимальные уровни загрязнения радионуклидами донных осадков вблизи источников ТРО достигали следующих величин: «цезий 137» – 105 Бк/кг; «стронций 90» – 4000 Бк/кг; «кобальт 60» – 350 Бк/кг; «свинец 239» – 15 Бк/кг. [3,4,5]

Впервые были уточнены координаты затопления ТРО в контейнерах и без упаковки в заливах Седова и Ога.

В целом радиационная обстановка в заливах Новой Земли удовлетворительная. Влияния затопленных потенциально опасных объектов с твердыми радиоактивными отходами на состояние экосистемы не выявлено.

5. Результаты экологических исследований моря Лаптевых

С запада море Лаптевых обрамлено Северной Землей, с востока – Новосибирскими островами, на севере переходит в Северный Ледовитый океан, являясь его окраинным морем. В него впадают: величайшая сибирская река Лена, а также реки Хатанга, Анабар, Оленек и другие.

По берегам этих рек размещаются шахты, заводы, фабрики и другие промышленные предприятия. Поэтому в их водах присутствуют фенолы, тяжелые металлы (цинк, медь) и другими опасные соединения. Материалы экологического мониторинга, полученные в западной части моря Лаптевых, позволили оценить масштабы влияния стока Хатанги на шельфовую экосистему.

Установлено, что только реки Лена и Яна ежегодно приносят в Юго-Восточную часть моря до 17 млн тонн взвешенных наносов [3].

Негативное воздействие на экологическую ситуацию в море Лаптевых также оказывал речной лесосплав. При этом разложение плавучей древесины приводило к появлению большого количества фенола – 8-10 мкг/л[6].

Как показали результаты экспедиций, содержание нефтепродуктов в отобранных пробах морской воды и пробах грунта находилось на уровне фоновых значений и не превышало значений ПДК - 0,05мкг/л [6].

6. Результаты экологических исследований Восточно-Сибирского моря

С запада Восточно-Сибирское море ограничено Новосибирскими островами, а с востока – островами Врангеля.

Проблемы исследования Восточно-Сибирского моря сходны с проблемами других арктических морей. Однако здесь в большей степени уделяется изучению ледовитости моря, поведению Айонского ледяного массива (главным препятствиям мореплавания), колебаниям уровня моря и их прогнозам, течениям, дрейфу льдов и т.п. Важные задачи – оперативное обслуживание навигации, а также выбор наиболее рациональных судоходных трасс.

Были исследованы данные о гидрофизической структуре, гидрохимическом режиме составе и количественных характеристиках бактерио-, фито-, микро-, зоо- и ихтиопланктоне, а также радио-геохимических свойствах донных осадков.

В акватории Восточно-Сибирского моря проводились систематические комплексные исследования. С ними связаны важнейшие проблемы изучения моря: общая циркуляция вод, взаимодействие морских и речных вод, ледовый баланс моря, изучение шельфовой зоны, научное обслуживание арктического мореплавания. Решения этих разнообразных проблем - важная задача исследователей экологии полярных морей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В 2004-2020 годах Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН в сотрудничестве с ООО «Индел-Партнер» по заказу Федерального государственного казённого учреждения «Аварийно-спасательная служба по проведению подводных работ специального назначения» (ГОСАКВАСПАС) выполнено десять экспедиций.

2. Целью проведения морских экспедиций научно-исследовательскими судами Академии наук РФ являлся экологический мониторинг морей Российской Арктики.

Материалы, полученные в ходе экологических экспедиций, позволили достоверно оценить современное экологическое состояние Баренцева, Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского морей.

3. Экологические исследования арктических морей проводился на базе научно-исследовательских судов Академии наук РФ: «Профессор Штокман» и «Академик Мстислав Келдыш».

4. В процессе проведения экологических экспедиций решены следующие задачи:

-

обследованы районы нахождения радиоактивных ППОО с использованием геофизической аппаратуры (гидролокация, магнитометрия, акустическое зондирование) на предмет детального обнаружения, обследования и уточнения их местоположения, а также радиационного мониторинга акваторий;

-

в районах нахождения радиационно-опасных подводных объектов произведен отбор проб придонной воды и донного грунта с целью получения оперативной информации об уровнях гамма-излучения с помощью аппаратуры радиационного контроля.

-

произведен визуальный осмотр ППОО с помощью видеосистем телеуправляемых подводных аппаратов.

5. Экологический мониторинг акватории Баренцева моря подтвердил негативное воздействие объектов, представляющих радиационную опасность (Кольская АЭС, атомные подводные лодки и надводные корабли).

6. Выявлено радиоактивное загрязнение акватории Карского моря из-за подводных потенциально опасных объектов, расположенных в районе Новой Земли. При этом большинство акваторий являются исследованными по уровню и динамике радиоактивного загрязнения. Особое внимание уделялось ППОО, затопленных в 1965 – 1988 годах, в заливах Цивольки (49,8%), Абросимова (27,1%) и Течений (11,1%).

Всего, наблюдаемые максимальные уровни загрязнений радионуклидами донных осадков (вблизи источников ТРО) достигали значений: «цезий137» – 105 Бк/кг; «стронций 90» – 4000 Бк/кг; «кобальт 60» – 350 Бк/кг; «свинец 239» – 15 Бк/кг.

7. Материалы экологических исследований, полученные в западной части моря Лаптевых, позволили оценить масштабы влияния стоков рек Лены и Хатанги на шельфовую экосистему. Отмечено негативное воздействие на экологическую ситуацию речного лесосплава, а также разложений плавучей древесины, что привело к появлению большого количества фенола – 8-10 мкг/л[6].

Установлено, что содержание нефтепродуктов в пробах морской воды и пробах грунта не превышает значений ПДК - 0,05мкг/л [6].

8. Проблемы исследования Восточно-Сибирского моря сходны с проблемами других арктических морей. При этом в большей степени уделялось исследованию ледовитости моря, что способствовало оперативному обслуживанию навигации кораблей и судов.

9. В проведенных экспедициях использовался качественно новый подход к исследованиям радиационной обстановки, предполагающий измерение уровней излучения в непосредственной близости от ППОО с помощью подводной гамма-спектрометрической аппаратуры типа РЭМ, разработанной НИЦ «Курчатовский институт».

10. В процессе экологического мониторинга была отработана оригинальная технология по радиационной оценке окружающей среды - использование ТПА малого класса, оборудованного бортовым гамма - спектрометром.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (тема № 0129-2021-00100 и № 0129-2021-0012).

Авторы благодарны М.В. Флинту, С.Г. Пояркову и А.И. Вялышеву за содействие в проведении исследований.

Список литературы:

- Алексеев С.П. Справочник технических средств изучения параметров природной среды Мирового океана / Алексеев С.П., Аршик И.М., Римский-Корсаков Н.А. и др. – Изд. ГНИНГИ РФ, СПб. 2009, 183 с.

- Казенов А.Ю. Исследование подводных потенциально опасных объектов в Карском море: монография/ Казенов А.Ю., Нерсесов Б.А., Римский-Корсаков Н.А.- М.;ФГБНУ «Аналитический центр» Минобрнауки России, 2017. -274 с.

- Казенов А.Ю. Экспедиционные исследования экологии морей Российской Арктики: монография/ Казенов А.Ю., Нерсесов Б.А., Римский-Корсаков Н.А.- М.;ФГБНУ «Аналитический центр» Минобрнауки России, 2018. -307 с.

- Матишев Д.Г. Радиационная экологическая океанология / Матишов Д.Г., Матишев Г.Г. – Апатиты: Изд-во КНЦ, 2001 – 417 с.

- Степанец О.В. Использование радионуклидов 210Pb и 137Cs для геохронологии современных осадков арктического бассейна в местах захоронения твердых радиоактивных отходов/ Степанец О.В., Борисов А.П./ Геохимия № 4, 2010, с. 424-429.

-

Флинт М.В. Экосистемы Российской Арктики-2017/Освоение морских глубин, сборник. М.:Издательский дом «Оружие и технологии», 2018. – С.52-57.

References:

- Alekseev S.P. Reference book of technical means for studying the parameters of the natural environment of the World Ocean / Alekseev S.P., Arshik I.M., Rimsky-Korsakov N.A. and others - Ed. GNINGI RF, St. Petersburg. 2009, 183 p.

- Kazenov A.Yu. Investigation of underwater potentially dangerous objects in the Kara Sea: monograph / Kazenov A.Yu., Nersesov B.A., Rimsky-Korsakov N.A. - M.; Federal State Budgetary Scientific Institution "Analytical Center" of the Ministry of Education and Science of Russia, 2017. -274 p.

- Kazenov A.Yu. Expeditionary studies of the ecology of the seas of the Russian Arctic: monograph / Kazenov A.Yu., Nersesov B.A., Rimsky-Korsakov N.A. - M.; Federal State Budgetary Scientific Institution "Analytical Center" of the Ministry of Education and Science of Russia, 2018. -307 p.

- Matishev D.G. Radiation ecological oceanology / Matishov D.G., Matishev G.G. - Apatity: Publishing house of KNTs, 2001 - 417 p.

- Stepanets OV The use of 210Pb and 137Cs radionuclides for the geochronology of modern sediments of the Arctic basin in the burial sites of solid radioactive waste / Stepanets OV, Borisov AP / Geochemistry No. 4, 2010, p. 424-429.

-

Flint M.V. Ecosystems of the Russian Arctic-2017 / Development of the sea depths, collection. M.: Publishing House "Arms and Technologies", 2018. - P.52-57.

Статья представлена в открытом доступе в полнотекстовом формате по лицензии Creative Commons 4.0