В статье представлены оценки повторяемости количества общей облачности в акваториях Белого и юго-восточной части Баренцева морей в июле-августе 2019 года, данные для которой получены в ходе научно-образовательной экспедиции “Трансарктика-2019, 3 этап”. Данные о количестве общей облачности получены в результате визуальных наблюдений. В ходе обработки все полученные данные о балле общей облачности были переведены в процентное соотношение от общего числа случаев и разбиты на пять градаций от 0-1 баллов до 9-10 баллов. Выявлена значительная повторяемость случаев пасмурного неба (облачность 9-10 баллов), в сравнении с количеством случаев ясного неба (0-1 балл). Полученные результаты сравнивались с предшествующими исследованиями повторяемости количества общей облачности в Арктическом регионе и продемонстрировали тенденцию к увеличению количества случаев пасмурного неба в сравнении с количеством случаев ясного неба в летний период.

Ключевые слова: Облачность, Белое море, Баренцево море, Трансарктика, Профессор Молчанов

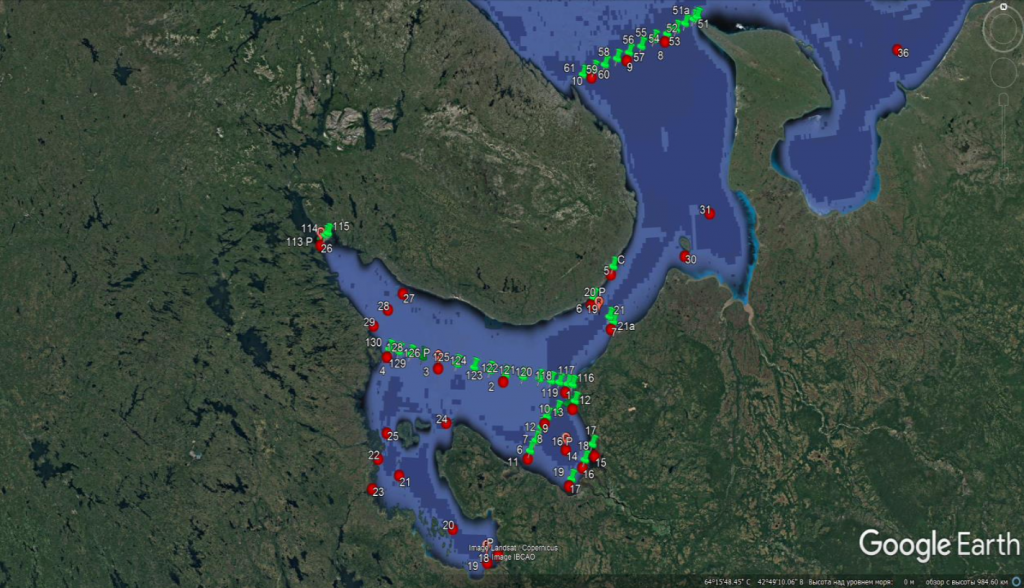

Третий этап экспедиции “ТРАНСАРКТИКА-2019” проходил с 16 июля по 2 августа 2019 г. на научно-исследовательском судне “Профессор Молчанов”. Организаторы: ФГБУ «Северное УГМС» совместно с ФГБУ «ААНИИ», ФГАОУ ВО «Северный̆ (Арктический) федеральный̆ университет имени М.В. Ломоносова», МГУ, РГГМУ, СПбГУ, ФГБНУ «ВНИРО», ФГБУН «Федеральный̆ Исследовательский̆ центр Комплексного Изучения Арктики им. Академика Н.П. Лаверова» РАН. Основной целью экспедиции являлись организация и проведение образовательной компоненты программы «Трансарктика-2019» с участием ведущих ученых и сотрудников институтов и управлений Росгидромета и студентов, магистрантов и аспирантов Российских учебных заведений, в ходе выполнения комплексных экспедиционных исследований экосистем арктических морей и побережий (см. рис. 1); подготовка студентов, магистрантов и аспирантов Российских учебных заведений по специальностям арктической направленности в ходе выполнения мониторинга состояния акваторий, морских и прибрежных экосистем арктических морей в связи с глобальным изменением климата и развитие долговременного образовательного проекта «Арктический Плавучий университет» на борту научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», выполняемого специалистами Росгидромета и Северного (Арктического) Федерального университета.

Рис. 1. Студенты и ученые во время экспедиции ТРАНСАРКТИКА-2019

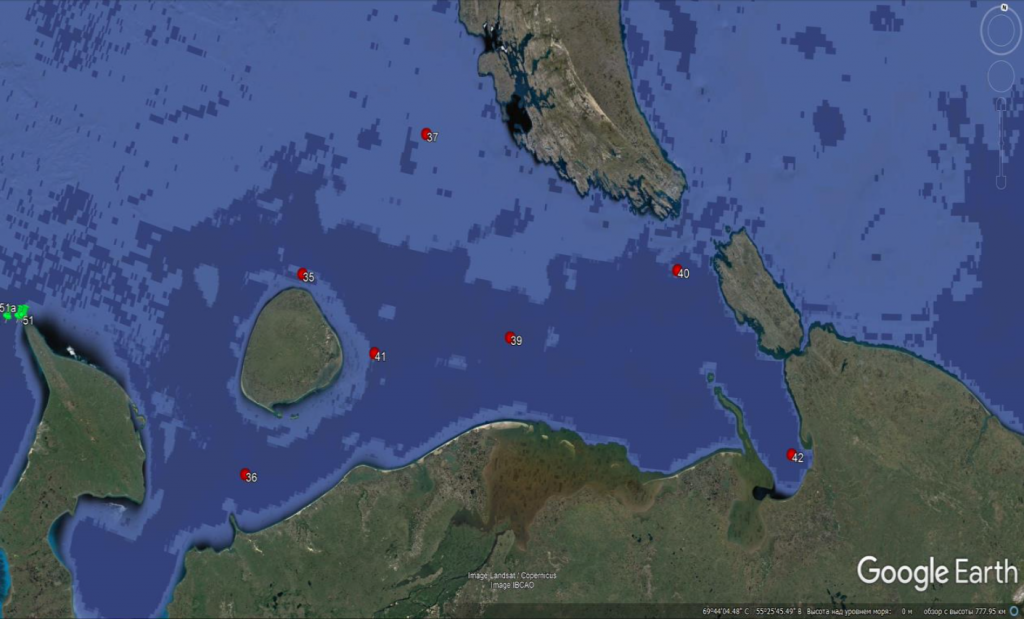

В рамках работы экспедиции метеорологическая группа, представленная специалистами ФГБУ “Северное УГМС” и ААНИИ, занималась сбором, обработкой и первичным анализом основных метеорологических характеристик, к которым относятся: температура воздуха, относительная влажность, атмосферное давление, скорость и направление ветра, количество и форма облачности, горизонтальная дальность видимости, атмосферные явления и т.д. Наблюдения производились по всему маршруту в Белом и юго-восточной части Баренцева моря, а также во время высадок на берег для производства комплекса наземных наблюдений. Маршрут экспедиции (положение океанографических разрезов и отдельных станций) представлен на рисунках 2 и 3.

Рис.2. Схема океанографических разрезов и отдельных станций в Белом море

Рис.3. Положение океанографических станций в Баренцевом море

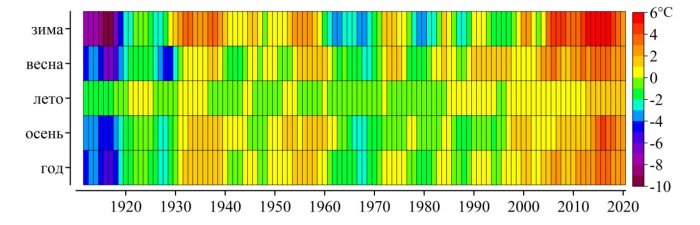

На фоне наблюдающейся устойчивой тенденции к изменениям климата Арктики [1,2,3,4], возникает необходимость более детального исследования и других важных характеристик атмосферы, а не только привычной большинству исследователей приземной температуры воздуха. В представленной работе мы сконцентрировали свое внимание на облачности, которая является одним из основных факторов, определяющих перенос коротковолновой и длинноволновой радиации в системе атмосфера – подстилающая поверхность. Ее влияние на радиационные потоки определяется количеством, высотой, мощностью и водностью облаков [5,6]. Таким образом, целью работы было выявление общих закономерностей и региональных особенностей характеристик облачности в исследуемых районах Белого и Баренцева морей. Полученные результаты и сделанные заключения можно распространить только на летний период года, а именно на июль-август.

Для выполнения поставленной цели необходимо было выполнить следующие задачи:

- Осуществить сбор данных о количестве общей облачности по всему маршруту исследования;

- Обработать полученные данные;

- Получить репрезентативные оценки повторяемости количества случаев с различным баллом общей облачности по выбранным градациям;

- Сравнить полученные результаты с предшествующими исследованиями о характере распределения количества общей облачности в высоких широтах.

Предшествующие исследования особенностей распределения характеристик облачности по градациям [7,8,9] выявили сезонную изменчивость в распределении количества общей облачности. В летний период отмечается значительная повторяемость пасмурного неба (более 60% от общего числа случаев) и заметное снижение повторяемости случаев ясного неба (менее 10% от общего числа случаев).

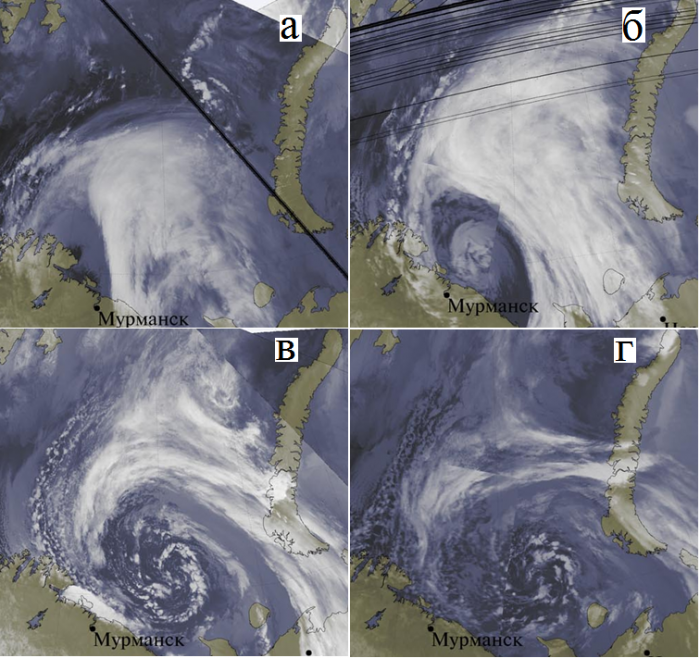

Синоптическая ситуация в районах проведения работ

Оценка синоптической ситуации по всему маршруту экспедиции необходима для информационного обеспечения работ, проводимых в Арктических регионах, путем составления и передачи прогнозов погоды и волнения моря; штормовых предупреждений о возникновении неблагоприятных и опасных гидрометеорологических явлениях.

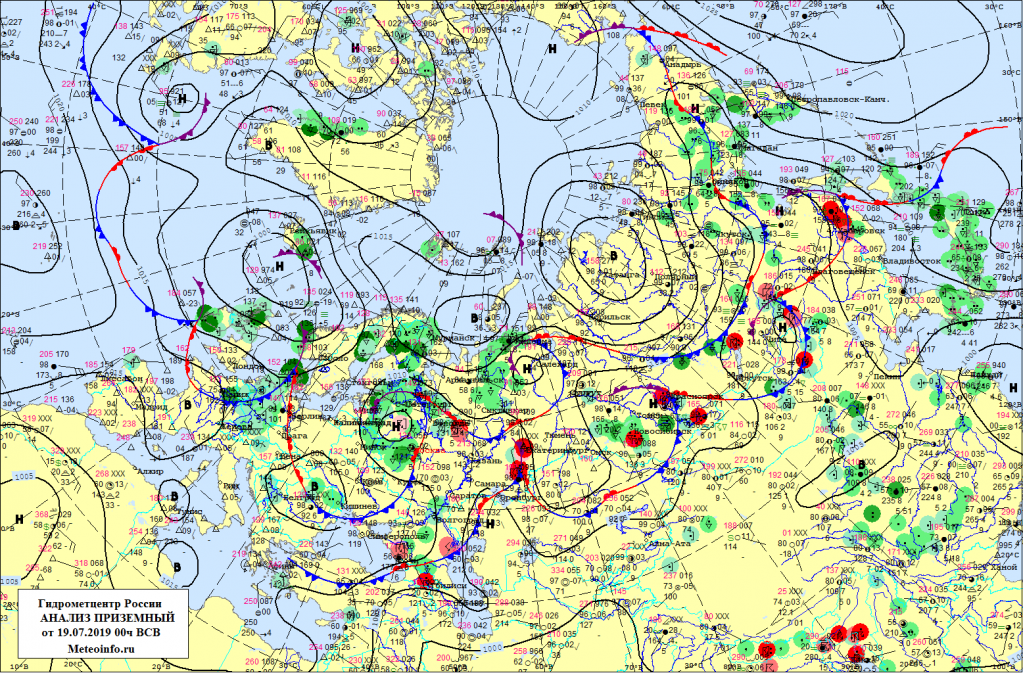

В ночь на 17 июля в барическом гребне арктического антициклона над районом Казани образовалось ядро с давлением в центре 1015 гПа, которое в течение суток сместилось на Архангельскую область. Над Онежским заливом наблюдалось малоградиентное поле давления и малооблачная без осадков погода. 18-19 июля ядро, постепенно усиливаясь, с Архангельской области сместилось на Баренцево море (рис. 4), а затем (19-20 июля) в северо-восточном направлении. Днем 20 июля частный антициклон с давлением в центре 1020 гПа располагался между архипелагами Земля Франца-Иосифа и Северная Земля.

Рис. 4. Приземный анализ за 00ВСВ 19.07.2019г.

21 июля в тылу смещающегося на северо-восток через Карское море циклона (1007 гПа) над юго-востоком Баренцева моря образовался новый частный антициклон (1018 гПа), который, постепенно усиливаясь, 22-23 июля медленно смещался на Карское море. Наблюдалась переменная облачность; утром и днем 23 июля отмечался туман.

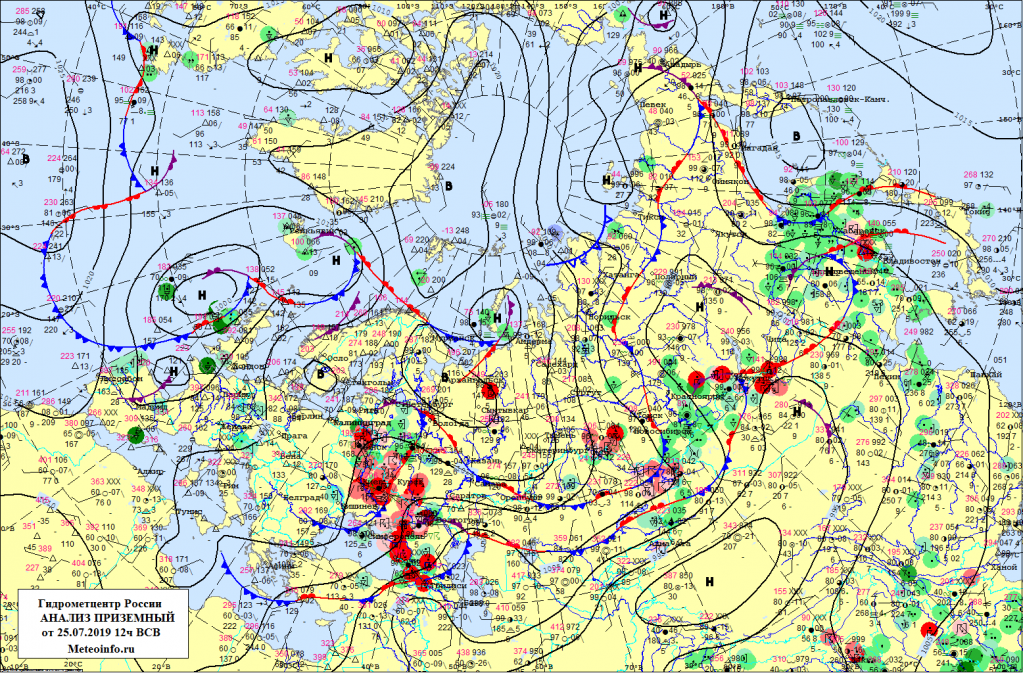

23-27 июля 2019 года малоподвижный антициклон с давлением в центре 1022 гПа располагался над юго-западом Карского моря, где и постепенно разрушался. В ложбине атлантического циклона над северной Атлантикой 24 июля образовался частный циклон (1011 гПа), который смещался в восточном направлении через центральную часть Баренцева моря на Байдарацкую губу, где 26 июля влился в ложбину сибирского циклона (рис. 5). 23-24 июля погоду над юго-востоком Баренцева моря определяло малоградиентное поле повышенного давления, 25-27 июля прохождение атлантического заполняющегося циклона.

Рис. 5. Приземный анализ за 12ВСВ 25.07.2019г.

28 июля погоду над юго-востоком Баренцева моря определяла северная периферия циклона с центром (992 гПа) над Республикой Коми.

В целом синоптические условия, наблюдавшиеся в период проведения экспедиции, соответствуют стандартным условиям, характерным для данного региона в летний период. Большое количество дней с зафиксированными полями низкого давления в районах проведения работ, характеризующих циклонические условия, указывают на наличие высокого балла облачности, подтвержденного также наблюдениями.

Материалы и методы исследования

С 16 июля 2019 года по 2 августа 2019 года в акватории Белого и Баренцева морей были получены данные о балле общей облачности. Данные фиксировались наблюдателем визуально во время океанографических станций (рис. 1,2), синоптических (UTC 03:00, 09:00, 15:00, 21:00) и актинометрических сроков наблюдений (UTC 00:30, 02:30, 04:30, 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30).

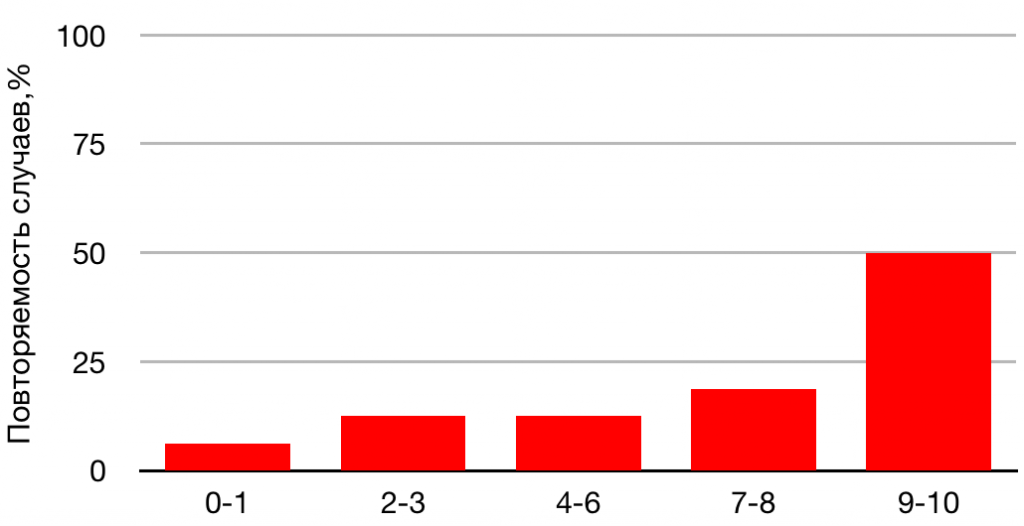

Полученные данные были разбиты на градации: 0-1 балл, 2-3 балла, 4-6 баллов, 7-8 баллов, 9-10 баллов и была построена функция распределения повторяемости различных баллов облачности. Данный метод был выбран на основе предыдущих исследований повторяемости количества облачности в высоких широтах [5,7].

Результаты

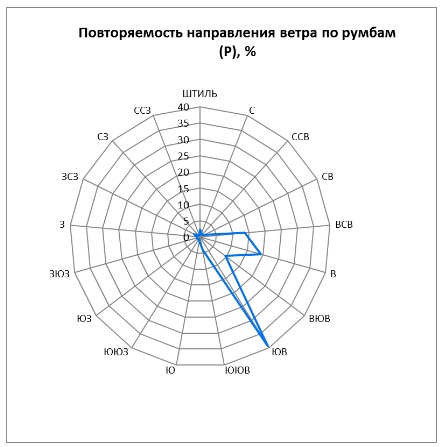

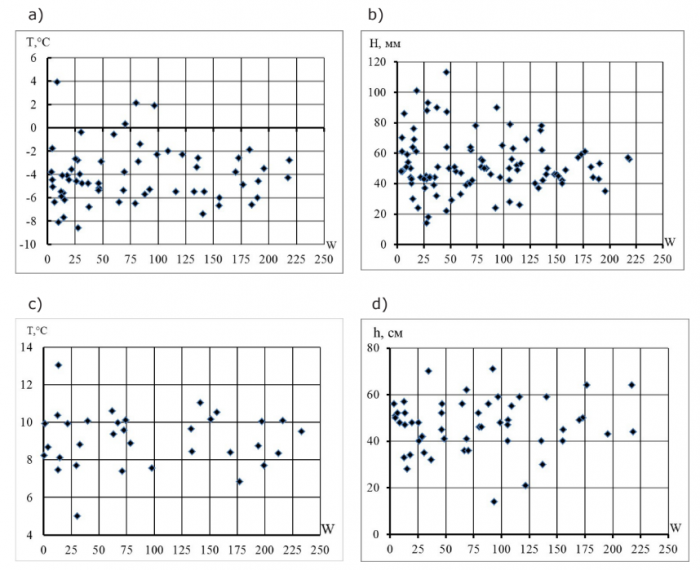

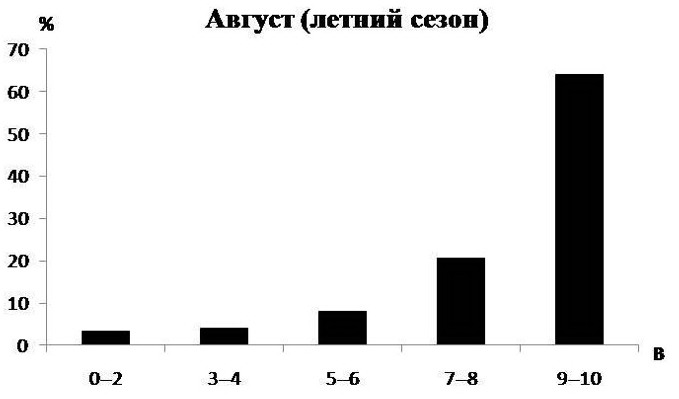

По результатам предшествующих исследований была выявлена значительная повторяемость пасмурного неба (более 50% от общего числа случаев) и заметно сниженная повторяемость ясного неба [10]. В работе по исследованию радиационных климатических факторов и метеорологического режима архипелага Шпицберген [7] также отмечается и определенная закономерность распределения количества общей облачности по сезонам. Например, распределение повторяемости количества общей облачности в летний период представлено на рисунке 6.

Рис. 6. Распределение повторяемости количества общей облачности в летний период (В - баллы облачности; % - повторяемость баллов облачности в процентах от числа дней в месяце) (Священников и др., 2011).

Данный график подтверждает ранее полученные результаты [10]. Наблюдается значительную повторяемость (более 60% от общего числа случаев) пасмурного неба и незначительная повторяемость ясного неба (менее 10% от общего числа случаев).

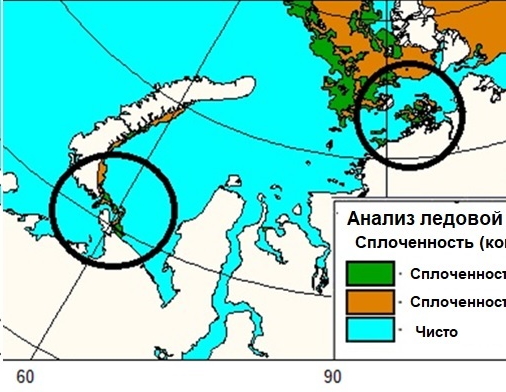

В работе [8] анализируется доля общей облачности отдельно над сушей и океаном. Согласно исследованию, наблюдается ярко выраженный годовой ход облачности на суше с максимумом в летний период. Годовой ход так же хорошо выражен; высокие значения доли общей облачности отмечаются в летний период, что совпадает с минимальной концентрацией морского льда. Минимум приходится на период с ноября по апрель при максимальной концентрации морского льда.

В работе [9] сравниваются спутниковые данные и данные наблюдений о количестве общей облачности в северной части Аляски и прилегающих акваториях Северного Ледовитого океана. Отмечается значительное увеличение количества общей облачности в летний период как по спутниковым данным, так и по данным наблюдений по сравнению с зимним периодом.

Для данных, полученных во время экспедиции ТРАНСАРКТИКА III этап, проходившего с 16 июля по 2 августа 2019 года, был проведен аналогичный анализ повторяемости количества общей облачности [7,9], наблюдаемой в период экспедиции, по градациям: 0-1 балл, 2-3 балла, 4-6 баллов, 7-8 баллов, 9-10 баллов. Результаты распределения представлены на рис. 7.

Рис. 7. Распределение повторяемости количества общей облачности за 18.07.2019-1.08.2019 в Белом и Баренцевом морях

Анализируя данный график, можно отметить наибольшее число случаев с количеством общей облачности 9-10 баллов (50 % от общего числа случаев) и наименьшее количество случаев безоблачного неба (6 % от общего числа случаев).

Следует отметить, что закономерность распределения повторяемости количества общей облачности соблюдается даже при более коротких сериях наблюдений.

Выводы

За время экспедиции ТРАНСАРКТИКА III этап были получены уникальные данные о количестве общей облачности, наблюдавшейся в акваториях Белого и южной части Баренцева морей в летний период;

Получены оригинальные результаты, демонстрирующие распределение повторяемости количества облачности и выявлена значительная повторяемость случаев пасмурного неба (облачность 9-10 баллов), в сравнении с количеством случаев ясного неба (0-1 балл);

Полученные результаты, в сравнении с предшествующими исследованиями, подтвердили выявленные ранее закономерности распределения повторяемости количества общей облачности для летнего периода. Последнее обстоятельство указывает, что эти закономерности имеют не региональный, а пан-арктический масштаб, поскольку выявлены для центральной Арктики, арктических архипелагов и арктических морей. По-видимому, это можно рассматривать как еще одно подтверждение проявления изменения климата в Арктике, поскольку связь между увеличением повторяемости пасмурного неба, изменением (увеличением) длинноволнового излучения атмосферы и увеличением температуры приземного слоя воздуха не вызывает сомнений.

Список литературы:

1. Груза Г.В. Исследование климата и его изменений // Изменение климата, 2012. №31. С. 5-8.

2. Груза Г.В., Ранькова Э.Я. Наблюдаемые и ожидаемые изменения климата России: температура воздуха / Обнинск. ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2012, 194 с.

3. Алексеев Г.В. Проявление и усиление глобального потепления в Арктике // Фундаментальная и прикладная климатология, 2015, т. 1. С. 11 – 26.

4. Алексеев Г.В. Арктическое измерение глобального потепления // Лед и снег, 2014. № 2. С. 53–68.

5. Васильева Д.А., Священников П.Н. Межгодовая изменчивость облачности и длинноволновой атмосферной радиации в Центральном Арктическом Бассейне // Вестник СПбГУ. 2003. Сер. Географии и геологии. Вып.4, № 31. СС. 143-148.

6. Curry J. A. and E.E. Elbert. Annual cycle of radiation fluxes over the Arctic Ocean: sensitivity to cloud optical properties // J. of Climate. 1992. Vol. 5 (N 11). PP. 1267–1280.

7. П.Н.Священников, Б.В.Иванов, П.В.Бочаров, Журавский Д.М., Тимачев В.Ф., Семенов А.В., Солдатова Т.А., Анциферова А.Р. Исследование радиационных климатических факторов и метеорологического режима архипелага Шпицберген. «Российские исследования по программе МПГ 2007/08», Том III «Метеорологические и геофизические исследования» (под ред. Алексеева Г.В. и др.), 2011.

8. Чернокульский А. В. Климатология облачности в Арктических и субарктических широтах по спутниковым и наземным наблюдениям и данным реанализа // Солнечно-земная физика. Вып. 21 (2012) С. 73–78

9. Curry J. A., Rossow W. B., Randall D. and Schramm J. L. Overview of Arctic cloud and radiation characteristics // Journal of Climate (1996) 9 (8): 1731–1764.

10. Makshtas A.P., Andreas E.L., Svyashchennikov P.N. and V.F. Timachev. Accounting for clouds in sea ice models // J. Atmosph. Res. 1999. Vol. 52. PP. 77–113.

References:

1. Gruza G.V. Study of climate and its changes. Climate change, 2012, vol.31, pp. 5-8.

2. Gruza G.V., Ran'kova E.Ya. Observed and expected climate changes in Russia: air temperature. Obninsk, FGBU "VNIIGMI-MCD", 2012, p. 194.

3. Alekseev G.V. Manifestation and intensification of global warming in the Arctic. Fundamental and Applied Climatology, 2015, vol. 1. pp.. 11 – 26.

4. Alekseev G.V. Arctic Dimension of Global Warming. Ice and snow, 2014, vol.2, pp. 53–68.

5. Vasileva D.A., Svyashennikov P.N. Interannual variability of cloudiness and long-wave atmospheric radiation in the Central Arctic Basin. Vestnik SPbGU - SPbSU Bulletin, 2003, vol. 4, no. 31, pp. 143-148.

6. Curry J. A. and E.E. Elbert. Annual cycle of radiation fluxes over the Arctic Ocean: sensitivity to cloud optical properties // J. of Climate. 1992. Vol. 5 (N 11). PP. 1267–1280.

7. P.N. Svyashennikov, B.V. Ivanov, P.V. Bocharov, D.M. Zhuravskiy, V.F. Timachev., A.V. Semenov,

T.A. Soldatova, A.R. Antsiferova. Study of radiation climatic factors and meteorological regime of the

Svalbard archipelago. Russian studies under the IPY 2007/08 program. Vol.. III «Meteorological and

geophysical research» ed. G.V. Alekseev, 2011.

8. A.V. Chernokulskiy Climatology of cloudiness in the Arctic and subarctic latitudes according to

satellite and ground observations and reanalysis data. Solar-terrestrial physics, vol. 21 (2012) P 73–78

9. Curry J. A., Rossow W. B., Randall D. and Schramm J. L. Overview of Arctic cloud and radiation

characteristics // Journal of Climate (1996) 9 (8): 1731–1764.

10. Makshtas A.P., Andreas E.L., Svyashchennikov P.N. and V.F. Timachev. Accounting for clouds in sea

ice models // J. Atmosph. Res. 1999. Vol. 52. PP. 77–113.

Статья представлена в открытом доступе в полнотекстовом формате по лицензии Creative Commons 4.0