Аннотация

Выявлено, что параметр Nобщ./Pобщ. в приливных устьях Белого и Баренцева морей имеет тенденцию к возрастанию в зоне биологической ступени маргинального фильтра по мере приближения к водам открытых акваторий моря. Здесь концентрации общего азота в растворенной форме явно превышают концентрации общего фосфора, приближаясь к их соотношению, определенному для их минеральных солей. Минимум параметра Nобщ./Pобщ. наблюдается в зоне коагуляционно-сорбционной ступени маргинального фильтра, но в устьях некоторых малых рек он может отмечаться и в зоне гравитационной ступени. Здесь концентрации общего фосфора могут достигать уровня содержания общего азота или даже превышать его. Подобная ситуация, видимо, связана с особенностями пространственного распределения граничных поверхностей (вода-берег, вода-дно, вода-макрофиты) в устьевых объектах с наличием приливных осушек.

Ключевые слова: устья рек, Белое море, Баренцево море, прилив, соленость, азот, фосфор, маргинальный фильтр

Работа выполнена в рамках темы госзадания № FMWE-2021-0006 «Современные и древние донные осадки и взвесь Мирового океана – геологическая летопись изменений среды и климата: рассеянное осадочное вещество и донные осадки морей России, Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов – литологические, геохимические и микропалеонтологические исследования; изучение загрязнений, палеообстановок и процессов в маргинальных фильтрах рек» и № FMGE-2019-0007 (АААА-А19-119021990093-8) «Оценка физико-географических, гидрологических и биотических изменений окружающей среды и их последствий для создания основ устойчивого природопользования».

Введение

Устьевые области приливных арктических морей отличаются широким разнообразием природных условий. По данным натурных наблюдений можно сделать вывод, что каждое устье представляет собой уникальный природный объект [1,2,3].

Характерной чертой устьевых областей являются маргинальные фильтры, в которых в результате взаимодействия морских и речных вод происходит осаждение многих веществ. Модель маргинального фильтра, предложенная академиком А.П. Лисицыным [4], позволяет получать качественные и количественные оценки процессов обмена различными веществами между сушей и морем через устьевые речные системы с учетом изменчивости протекающих в них геологических, гидрологических, гидрохимических и гидробиологических процессов. Такая изменчивость анализируется по отношению к пространственному распределению солености в зоне смешения речных и морских вод. При этом, обычно, используются графики связи солености с исследуемым параметром, но они часто имеют очень низкую корреляцию и-за многофакторности воздействия на него в различных диапазонах солености. Одним из методов решения данной проблемы может быть использование не конкретного показателя, а отношения или другой комбинации различных показателей, особенно выступающих в роли определенного индикатора различных геоэкологических процессов. В данной ситуации наиболее часто используют отношение различных соединений к химическим элементам, получившим наиболее широкое распространение в природной среде. К ним, например, можно отнести кремний, алюминий и железо [5,6,7]. Также используются и соотношения некоторых изотопов одного элемента, в частности, свинца 207Pb/206Pb и стронция 87Sr/86Sr [8,9], что позволяет определить пути формирования донных осадков в арктических морях.

В настоящей статье показано применение подобного подхода для соотношения общего азота к общему фосфору (Nобщ./Pобщ.) с учетом их растворимых форм для приливных устьев рек Белого и Баренцева морей. Это соотношение используется для контроля биологических процессов в морской воде [10]. Такое соотношение для морских и устьевых вод слабо изучено в отличие от расчетов только по минеральным формам азота и фосфора. В частности, в работе [11] приведены рассматриваемые соотношения для различных районов Белого моря. В ней указано, что параметр N/P летом в эвфотическом слое в среднем колеблется от 11 в Двинском заливе и Горле-Белого моря, до 25 - в Кандалакшском заливе. Он определяется спецификой потребления биогенных веществ фитопланктоном и рассматривается как составная часть коэффициента Рэдфилда (C:N:P), в котором средний параметр N/P для Мирового океана равен 16 [12]. В этой триаде ключевое значение имеют азот и фосфор, поскольку, как подчёркивается в [10], углерод в воде присутствует всегда, а вот азота и фосфора может и не быть.

Отношение (Nобщ./Pобщ.) важно ещё и потому, что позволяет находить показатели, более адекватно характеризующие процессы, протекающие в водных экосистемах. Так, при анализе крупных водохранилищах было установлено, что отклики фитопланктона в таких водоёмах в незначительной степени зависят гидрологических факторов и содержания Робщ. и Nобщ., но закономерно изменяются по градиенту отношения (Nобщ./Pобщ.) [13].

Для исследований были привлечены данные экспедиций Северо-Западного отделения Института океанологии Российской академии наук, проведенные в устьях мезоприливных и макроприливных больших, средних и малых рек в период с 2015 по 2022 годы. Здесь и далее размеры рек указаны в соответствии с ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения». Напомним, что в мезоприливных устьях рек сизигийная величина прилива на устьевом взморье превышает 1,6 метра, но меньше 2,8 метров, в макроприливных устьях рек она превышает 2,8 метров.

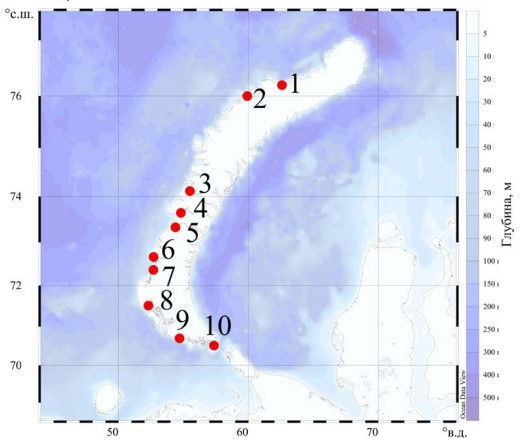

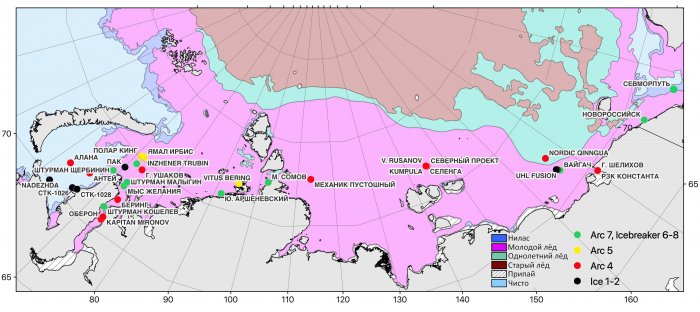

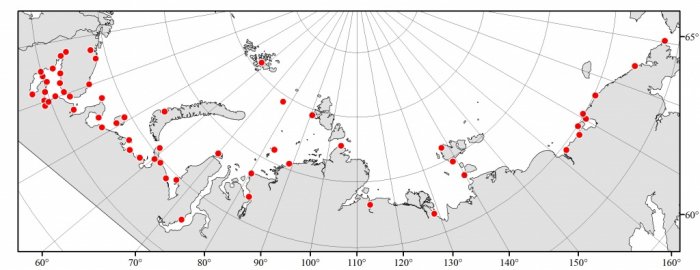

Исследования проводились летом (июль, август) в мезоприливных устьях рек Онега, Кянда и Тамица в Белом море, Индига в Баренцевом море, а также в макроприливных устьях рек Кулой в Белом море и Чёша в Баренцевом море (рис. 1).

Рисунок 1 - Места проведения исследований в устьевых областях рек Белого и юго-восточной части Баренцева морей

Три реки из вышеперечисленных, Кянда, Тамица и Чёша, имеют площадь водосбора менее 2000 км2, и согласно классификации В.Н. Михайлова [14] относятся к малым рекам. Кулой и Индига относятся к средним рекам, а Онега – к большим. Таким образом, исследованиями был охвачен весь спектр устьевых участков различных по величине рек.

Целью проводимых на данном этапе исследований было установление величины отношения (Nобщ./Pобщ.) в устьях разных по величине рек и определение его изменчивости в период наблюдений.

Материалы и методы

При проведении наблюдений для замера солености использовались такие приборы, как кондуктометрический анализатор жидкости Cond 197i и многопараметрический анализатор жидкости Multi 3420 фирмы WTW. Для определения общего фосфора и общего азота из одной пробы воды использовался метод, предложенный Королёвым и уточнённый Вальдеррамой. Он основан на одновременном окислении азотсодержащих и фосфорсодержащих органических соединений, находящихся в воде, до нитратов и фосфатов, соответственно. Вальдеррама предложил окислительный реактив, в который кроме персульфата калия входят натриевая щёлочь и борная кислота, что позволяет проводить сожжение органического вещества сначала в щелочной, а затем в кислой среде, то есть единым процессом достигается двухэтапное разложение органического вещества, что улучшает качество анализа. Определение фосфатов и нитратов проводилось колориметрическими методами с использованием спектрофотометра модели DR3900 фирмы «HACH-LANGE».

Результаты и обсуждение.

Статистики по изменчивости рассматриваемого параметра даны в таблице 1. В ней приведены как общепринятые характеристики – среднее значение и среднеквадратичное отклонение, а также робастные (помехоустойчивые) статистики (медиана, квартили), на которые длина используемой выборки и отклонение от нормального закона статистического распределения оказывают малое влияние. Межквартильный интервал величин, ограниченный верхним квартилем (75 % точкой) и нижним квартилем (25 % точкой), по нашему мнению, можно использовать в качестве оценки характерного диапазона их изменчивости. Эти величины входят в ядро статистического распределения исследуемых значений и не зависят от «выбросных» концентраций наблюдаемых показателей. Поскольку на гидробиологические и гидрохимические процессы в прибрежной части распреснённых морских акваторий оказывает влияние градиент солёности [15], в таблице 1 также указан параметр S0 - Sк – диапазон солености при измерении (Nобщ./Pобщ.). При этом концентрации общего фосфора в исследованных устьях рек колебались в диапазоне 9-32 мкг/л, общего азота – в диапазоне 34-2928 мкг/л. Максимальное содержание данных соединений зафиксировано в устье р. Тамицы, что, видимо, обусловлено поступлением в устьевые воды дренажных стоков с территории животноводческой фермы в поселкке Тамица.

Анализ результатов статистических расчетов показал следующее. Рассматриваемый параметр в устьях исследуемых рек Белого и Баренцева морей изменяется в сравнительно широком диапазоне. Средние значения Nобщ./Pобщ. находились в диапазоне от 4 до 30. Если ориентироваться на медиану, как одну из наиболее устойчивых статистик при различных размерах малых выборок наблюдений, то величины Nобщ./Pобщ. чаще всего колеблются в интервале 3-22. Минимальные значения были меньше 1, а максимальные превосходили 50. Их минимум характерен для макроприливных эстуариев (устья рек Кулой и Чёша). Возможно, это обусловлено заметным ослаблением фотосинтеза) микроводорослей в подобных водотоках из-за наличия высокой мутности устьевых вод, препятствующей проникновению солнечного света в водную толщу. Здесь содержание взвесей достигает 500-1000 мг/дм3 и даже более [16]. Также можно отметить снижение параметра Nобщ./Pобщ. в мезоприливных устьях малых рек (Кянда, Тамица) по сравнению с устьями средних (Индига) и больших (Онега) рек. В целом же этот параметр для малых рек – Кянды, Тамицы и Чёши, а также Кулоя заметно меньше, чем для Онеги и Индиги, которые заметно больше как по площади водосбора, так и по расходам, особо в паводочный период.

Таблица 1

Статистическая характеристика изменчивости параметра Nобщ./Pобщ. в устьях рек Белого и Баренцева морей в летний период

Подобное явление, видимо, связано с различиями в характере потребления биогенных веществ различными представителями водной флоры – растениями и водорослями, с одной стороны, и фитопланктоном (микроводоросями), с другой стороны. В устьях малых рек в этом отношении обычно преобладают растения-галофиты, уступающие свою доминанту морским водорослям на устьевом взморье реки, где соленость начинает превышать 20-25 ‰, В устьях более крупных рек, где размеры приливной осушки становятся заметно меньше размеров не осушаемого русла водотока – фитопланктон. При этом в последних величины параметра Nобщ./Pобщ. в вегетационный период начинают быть сопоставимыми с значениями N/P в морских водах.

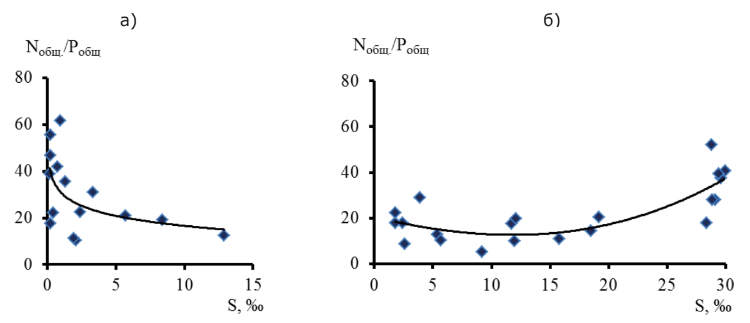

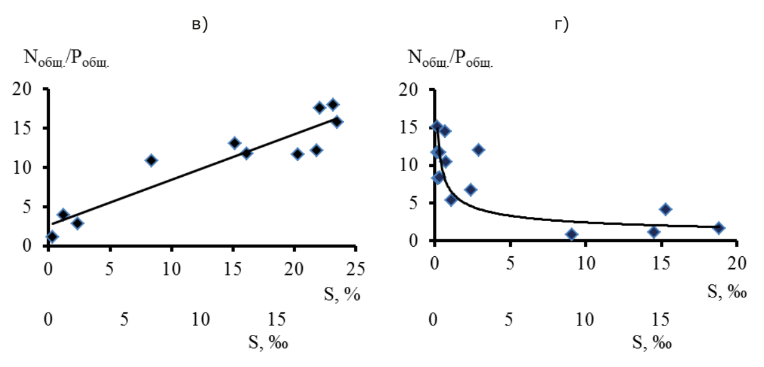

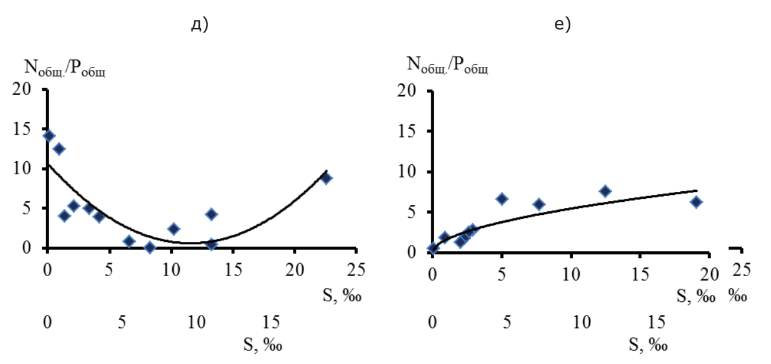

Зависимости рассматриваемого параметра от распределения солености представлены на рис.1. Его анализ позволяет предположить, что в диапазоне солености выше 20-25 ‰ в устьевых водах устьев рек, несмотря на размеры их водосборов, начинается возрастание доли общего азота по отношению к общему фосфору. Данный процесс можно объяснить выделением органического азота за счет деятельности симбиотических микроорганизмов, образующих ризосферу с высшими растениями галофитами [17]. В устьях больших и средних рек в интервале 7-15 ‰ наблюдается обратное явление. Его можно связать с более ускоренным рециклингом минеральных форм фосфора по отношении к азоту на фоне их интенсивного поглощения микроводорослями в зоне, где дополнительный приток азота за счет его изъятия из атмосферы галофитами еще не получил интенсивного развития. Также следует заметить, что в приливных устьях малых рек связь параметра Nобщ./Pобщ. с соленостью может иметь разнообразный характер, что, по нашему мнению, связано со особенностями формирования приливных осушек (приморских заливных лугов) и зарослей галофитов на них [18]. Их размеры обычно превышают площадь акватории, занимаемую непосредственно водотоком в малую воду приливного цикла и в Белом и Баренцевом морях их ширина может достигать сотни метров, а в некоторых местах даже километров [19, 20].

Следует отметить, что изменчивость гидрохимических показателей в устьевых областях приливных морей присуща многим элементам. Она установлена для ионов металлов, биогенов, элементов карбонатной системы, растворённым газам – СО2 и О2 [5, 21-23 и др.]. Естественно, что в этих акваториях и их соотношения будут изменяться в течение приливных циклов, что необходимо учитывать при производстве исследований и разработке схем экологического мониторинга и производственного контроля.

Рисунок 1 - Графики связи параметра Nобщ./Pобщ. с распределением солености в устьях рек Онега (а), Индига (б), Кянда (в), Тамица (г), Кулой (д) и Чёша (е) в летний период

Выводы

Таким образом, можно сделать предварительный вывод, что параметр (Nобщ./Pобщ.) в приливных устьях рек Белого и Баренцева морей и, быстрее всего, в западном секторе российской Арктики в целом имеет тенденцию к возрастанию в зоне биологической ступени маргинального фильтра по мере приближения к водам открытых акваторий моря. Здесь концентрации общего азота в растворенной форме явно превышают концентрации общего фосфора, приближаясь к их соотношению, определенному для их минеральных солей. При этом параметр (Nобщ./Pобщ.) характеризовался большой изменчивостью как в периоды наблюдений, так и между различными реками. Минимум параметра (Nобщ./Pобщ.) наблюдался в зоне коагуляционно-сорбционной ступени маргинального фильтра, но в устьях некоторых малых рек он может отмечаться и в зоне гравитационной ступени. В этой зоне концентрации общего фосфора могут достигать уровня содержания общего азота или даже превышать его. Подобная ситуация, видимо, связана с особенностями пространственного распределения граничных поверхностей (вода-берег, вода-дно, вода-макрофиты) в устьевых объектах с наличием приливных осушек. Эти границы определяют скорости минерализации органических соединений фосфора и азота, а также интенсивность потребления их минеральных солей макрофитами и фитопланктоном. Этот факт, в частности, рекомендуется учитывать при сбросе сточных вод с высокими концентрациями солей азота и фосфора в устьях рек Белого и Баренцева морей. При этом особое внимание следует уделять выбору расположения точек отбора проб, чтобы они в наибольшей степени были репрезентативными для измеряемых показателей. Одна из них обязательна должна располагаться на участке наиболее массового разрастания галофитной растительности.

Для установления закономерностей таких вариаций концентраций общих азота и фосфора в устьевых областях арктических рек необходимо проведение специальных исследований, которые имеют не только научное, но и важное прикладное значение для контроля состояния прибрежных экосистем, особенно находящихся в зоне воздействия населённых пунктов, промышленных и транспортных объектов.

Список литературы

-

Коробов В.Б. Исследования режима устьевых областей рек Белого моря. // Геология морей и океанов. Материалы XХI Международной научной конференции (Школы) по морской геологии. Т. 3. Москва, 16-20 ноября 2015 г. – М.: ГЕОС, 2015, с. 199-202.

-

Мискевич И.В., Алабян А.М., Демиденко Н.А., Коробов В.Б., Панченко Е.Д. Формирование высокой мутности вод в малых приливных эстуариях Белого и Баренцева морей. – Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2022. № 4. С. 142-153.

-

Алабян А. М., Панченко Е. Д., Алексеева А. А. Особенности динамики вод в приливных устьях малых рек бассейна Белого моря // Вестник Московского университета. Серия 5: География, 2018. – № 4. – С. 39–48.

-

Лисицын А.П. Маргинальный фильтр океанов // Океанология. 1994. Т.4, №5. С.735-747.

-

Гордеев В.В. Геохимия системы река-море. М.: ИП Матушкина И.И., 2012. 452 с.

-

Гордеев В.В., Филиппов А.С., Кравчишина М.Д., Новигатский А.Н., Покровский О.С., Шевченко В.П., Дара О.М. Особенности геохимии речного стока в Белое море // Система Белого моря. Т. II. Водная толща и взаимодействующие с ней атмосфера, криосфера, речной сток и биосфера. М.: Научный мир, 2012. С. 225-308.

-

Добровольский В.В. Основы биогеохимии. – М.: Академия, 2003. – 400 с.

-

Маслов А.В., Шевченко В.П., Кузнецов А.Б., Штайн Р., Герланд С. Изотопно-геохимическая характеристика осадочного материала из дрейфующих льдов западной Арктики. – Доклады Академии наук, 2018, т. 479, № 6, с. 682-687.

-

Маслов А.В., Кузнецов А.Б., Политова Н.В., Шевченко В.П., Козина Н.В., Новигатский А.Н., Кравчишина М.Д., Алексеева Т.Н. Распределение редких и рассеянных элементов и изотопный состав Nd, Pb и Sr в поверхностных донных осадках Баренцева моря. – Геохимия, 2020, т. 65, № 6, с. 566-582.

-

Дрейк Ч., Имбри Дж., Кнаус Дж., Турекиан К. Океан сам по себе и для нас. – М.: «Прогресс», 1982. – 468 с.

-

Сапожников В.В., Аржанова Н.В., Мордасова Н.В. Гидрохимические особенности биопродуктивности и продукционно-деструкционные процессы в Белом море // Система Белого моря. Т. II. Водная толща и взаимодействующие с ней атмосфера, криосфера, речной сток и биосфера. М.: Научный мир, 2012. С. 433-472.

-

Redfield A.C., Ketchum B.H., Richards F.A. 1963. The Influence of Organisms on the Composition of Sea Water // The Sea. NY. V. 2. P. 26–49.

-

Минеева Н.М. оценка связи содержания хлорофилла и биогенных элементов в крупных равнинных водохранилищах. – Вестник Томского государственного университета. Биология. 2021, № 53, с. 151-168.

-

Михайлов В.Н. Принципы типизации и районирования устьевых областей рек (аналитический обзор) // Водные ресурсы. 2004. Т.31. № 1. С.5–14.

-

Удалов А.А., Бурковский И.В., Мокиевский В.О., Столяров А.П., Мазей Ю.А., Сабурова М.А., Чертопруд М.В., Чертопруд Е.С., Ильинский В.В., Колобов М.Ю., Пономарёв С.А. Изменение основных характеристик микро-, мейо- и макробентоса по градиенту солёности в эстуарии Белого моря. – Океанология, 2004, т. 44, № 4, с. 549-560.

-

Мискевич И.В., Лещев А.В. Статистическая характеристика содержания взвесей в макроприливных эстуариях рек Белого и Баренцева морей. «Океанологические исследования». 2021. Том 49. № 2. С.67-79.

-

Мискевич И.В., Чульцова А.Л. Оценка содержания общего азота и общего фосфора в растворимой форме в устьях малых рек Белого моря // Геология морей и океанов: Материалы XXII Международной научной конференции (Школы) по морской геологии. Т. III. М.: ИО РАН, 2019. С.198-201.

-

Каплин П.А., Леонтьев О.К., Лукьянова С.А., Никифоров Л.Г. Берега. – М.: Мысль, 1991, 479 с.

-

Лоция Баренцева моря. Ч. II. – СПб.: ГУНиО МО РФ, 1995. – 462 с.

-

Лоция Белого моря. – СПб.: ГУНиО МО РФ, 1995. – 335 с.

-

Нецветаева О.П. Изменчивость кислородонасыщения вод в устьевой области р. Северной Двины // Arctic Environmental Research. - 2017. - Т. 17. № 2. - С. 88-97.

-

Скибинский Л.Э. Современное гидрохимическое состояние прибрежных и устьевых акваторий Белого и Печорского морей. // Автореферат дисс. на соискание учёной степени кандидата географических наук. – М.: ИО РАН, 2003. – 27 с.

-

Шевцова О.В. Связь суточной изменчивости и среднесуточных концентраций гидрохимических показателей в прибрежной зоне моря. – Водные ресурсы, 2013, т. 40, № 2, с. 192-205.

References:

-

Korobov V.B. Issledovaniya rezhima ust'evyh oblastej rek Belogo morya. // Geologiya morej i okeanov. Materialy XHI Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii (SHkoly) po morskoj geologii. T. 3. Moskva, 16-20 noyabrya 2015 g. – M.: GEOS, 2015, s. 199-202. (In Russian)

-

Miskevich I.V., Alabyan A.M., Demidenko N.A., Korobov V.B., Panchenko E.D. Formation of high water turbidity in small tidal estuaries of the White and Barents Seas. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5, Geografiya. 2022; (4): 142-153.

-

Alabyan A.M., Panchenko E.D., Alekseeva A.A. HYDRODYNAMIC FEATURES OF SMALL TIDAL ESTUARIES OF THE WHITE SEA BASIN. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5, Geografiya. 2018; (4): 39-48.

-

Lisitzin A.P. A Marginal Filter of the Ocean. Okeanologiya. 1994. T.4. №5. s. 735-747.

-

Gordeev V.V. Geohimiya sistemy reka-more. M.: IP Matushkina I.I., 2012. 452 p. (In Russian)

-

Gordeev V.V., Filippov A.S., Kravchishina M.D., Novigatskij A.N., Pokrovskij O.S., SHevchenko V.P., Dara O.M. Osobennosti geohimii rechnogo stoka v Beloe more // Sistema Belogo morya. T. II. Vodnaya tolshcha i vzaimodejstvuyushchie s nej atmosfera, kriosfera, rechnoj stok i biosfera. M.: Nauchnyj mir, 2012. s. 225-308. (In Russian)

-

Dobrovol'skij V.V. Osnovy biogeohimii. – M.: Akademiya, 2003. – 400 p. (In Russian)

-

Maslov A.V., Shevchenko V.P., Kuznetsov A.V., Stein R., Gerland S. Isotopic and Geochemical Characteristics of Western Arctic Ice-Refted Sediments. Doklady Earth Sciences. 2018. T. 479. № 2. Pp. 534-538.

-

Maslov A.V., Kuznetsov A.V., Politova N.V., Shevchenko V.P., Kozina N.V., Novigatsky A.N., Kravchshina M.D., Alexeeva T.N. Distribution of Trace and Rare-Earth Elements, and Nd, Pb, and Sr Isotopes in the Surface Sediments of the Barents Sea. – Geochemistry International. 2020. T. 58. № 6. Pp. 687-703.

-

Drejk CH., Imbri Dzh., Knaus Dzh., Turekian K. Okean sam po sebe i dlya nas. – M.: «Progress», 1982. – 468 p. (In Russian)

-

Sapozhnikov V.V., Arzhanova N.V., Mordasova N.V. Gidrohimicheskie osobennosti bioproduktivnosti i produkcionno-destrukcionnye processy v Belom more // Sistema Belogo morya. T. II. Vodnaya tolshcha i vzaimodejstvuyushchie s nej atmosfera, kriosfera, rechnoj stok i biosfera. M.: Nauchnyj mir, 2012. Pp. 433-472. (In Russian)

-

Redfield A.C., Ketchum B.H., Richards F.A. 1963. The Influence of Organisms on the Composition of Sea Water // The Sea. NY. V. 2. Pp. 26–49.

-

Mineeva N.M. ocenka svyazi soderzhaniya hlorofilla i biogennyh elementov v krupnyh ravninnyh vodohranilishchah. – Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Biologiya. 2021, № 53, p. 151-168. (In Russian)

-

Mihajlov V.N. Principy tipizacii i rajonirovaniya ust'evyh oblastej rek (analiticheskij obzor) // Vodnye resursy. 2004. T.31. № 1. P.5–14. (In Russian)

-

Udalov A.A., Burkovskij I.V., Mokievskij V.O., Stolyarov A.P., Mazej YU.A., Saburova M.A., CHertoprud M.V., CHertoprud E.S., Il'inskij V.V., Kolobov M.YU., Ponomaryov S.A. Izmenenie osnovnyh harakteristik mikro-, mejo- i makrobentosa po gradientu solyonosti v estuarii Belogo morya. – Okeanologiya, 2004, t. 44, № 4, p. 549-560.

-

Miskevich I.V., Leshchev A.V. Statisticheskaya harakteristika soderzhaniya vzvesej v makroprilivnyh estuariyah rek Belogo i Barenceva morej. «Okeanologicheskie issledovaniya». 2021. Tom 49. № 2. P.67-79. (In Russian)

-

Miskevich I.V., CHul'cova A.L. Ocenka soderzhaniya obshchego azota i obshchego fosfora v rastvorimoj forme v ust'yah malyh rek Belogo morya // Geologiya morej i okeanov: Materialy XXII Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii (SHkoly) po morskoj geologii. T. III. M.: IO RAN, 2019. Pp.198-201. (In Russian)

-

Kaplin P.A., Leont'ev O.K., Luk'yanova S.A., Nikiforov L.G. Berega. – M.: Mysl', 1991, 479 p. (In Russian)

-

Lociya Barenceva morya. CH. II. – SPb.: GUNiO MO RF, 1995. – 462 p. (In Russian)

-

Lociya Belogo morya. – SPb.: GUNiO MO RF, 1995. – 335 p. (In Russian)

-

Necvetaeva O.P. Izmenchivost' kislorodonasyshcheniya vod v ust'evoj oblasti r. Severnoj Dviny // Arctic Environmental Research. - 2017. - T. 17. № 2. - P. 88-97. (In Russian)

-

Skibinskij L.E. Sovremennoe gidrohimicheskoe sostoyanie pribrezhnyh i ust'evyh akvatorij Belogo i Pechorskogo morej. // Avtoreferat diss. na soiskanie uchyonoj stepeni kandidata geograficheskih nauk. – M.: IO RAN, 2003. – 27 p. (In Russian)

-

Shevtsova O.V. Relationships between Diurnal Variations and Mean Daily Concentrations of Hydrochemical Characteristics in a Sea Coastal Zone. – Water Resources. 2013. Т. 40. № 2. 181-193.

Статья представлена в открытом доступе в полнотекстовом формате по лицензии Creative Commons 4.0