Аннотация

Представлены результаты исследования копинг-стратегий и психологического состояния студентов-представителей коренных малочисленных народов севера (чукчи) Чукотского многопрофильного колледжа в г. Анадырь в условиях пандемии COVID-19.

Методы. При психологическом тестировании использовали стандартизированные методики: копинг-тест Р. Лазаруса и С. Фолькман (WCQ –ways of coping Questionnaire), Торонтская алекситимическая шкала (TAS-26); Уровень социальной фрустрированности (подростковый вариант - УСФ-п), нервно-психическая адаптация (НПА) И.Н. Гурвича.

Результаты. Исследование показало, что наиболее предпочитаемые копинг-стратегии среди юношей: «бегство-избегание», «самоконтроль» и «планирование решения проблемы». У девушек: «бегство-избегание» и «положительная переоценка». Выраженное предпочтение неадаптивной стратегии «бегство-избегание» наблюдается у 56 % юношей и 75 % девушек. У студентов обоего пола наименее используемая стратегия «принятие ответственности». Определено, что более 40% студентов обоего пола имеют признаки невротизации и признаки стресса. Девушки, в основном, характеризуются нервно-психической неустойчивостью. В среднем, студенты обоего пола относятся к группе риска по уровню алекситимии. Алекситимические черты представлены у 69 % юношей и 86 % девушек. Социальная фрустрированность различными сферами отчетливо не декларируется. Однако 20-27% студентов обоего пола были неудовлетворены психическим здоровьем и более трети (33-40%) своим здоровьем в целом.

Заключение. Показано, что у значительной части студентов обоего пола обнаружена низкая нервно-психическая устойчивость и высокая напряженность ряда копингов на фоне алекситимии, что в условиях длительного воздействия комплекса неблагоприятных факторов может вести к повышению уязвимости к стрессовым ситуациям, снижению общей психологической устойчивости, расстройству приспособительных реакций и истощению функционального адаптационного потенциала.

Ключевые слова: студенты, коренные малочисленные народы Севера, стрессоустойчивость, COVID-19, копинг-стратегии, фрустрация, нервно-психическая адаптация, алекситимия, Арктика

Введение

Студенческая молодежь, общепризнанно, характеризуется более высоким уровнем стресса, чем население в целом, в связи с переходом к взрослой жизни и началом автономной жизни. Это сказывается не только на академической успеваемости, но приводит к психосоциальным трудностям, эмоциональному истощению, тревоге, аддиктивному поведению и нарушению физического здоровья [1-4].

В свою очередь, в условиях арктической зоны России молодое поколение подвергается сочетанному воздействию неблагоприятных климатогеографических факторов [5-6]. К организму предъявляются повышенные требования, что негативно отражается на его функциональном и психофизиологическом состоянии [7-8]. Успешности адаптации в стрессовых ситуациях способствуют стратегии совладания с проблемными ситуациями или копинг-стратегии, т.е. поведенческие, когнитивные и эмоциональные усилия, осознанно направленные на ослабление влияния стрессора [9], которые формируются и закрепляются в процессе жизни (социогенеза). Трудности совладания с негативными жизненными ситуациями лежат в основе формирования невроза, депрессии и других психических расстройств [10]. На выбор совладающего поведения со стрессом оказывают социокультурные [10], гендерные [11], личностные характеристики, степень выраженности нарушения психической адаптации и т.д. [8, 12-13]. Исследованиями показаны наличие адаптационных трудностей в условиях обучения студентов из числа коренных малочисленных народов Севера. Одним из условий успешности адаптации является возможность приспосабливаться к меняющимся условиям среды с помощью когнитивных и коммуникативных способностей [14]. Бохан Н.А. и соавт. [10] определили общие тенденции и различия, указывающие на дефициты в когнитивном совладании у представителей этнических групп (в том числе чукчей), которые проявляются в снижении рефлексивных возможностей в силу выраженности алекситимического радикала.

Важная роль в совладании с жизненными трудностями и реакций на них принадлежит фрустрации, которая нередко возникает при столкновении с повседневными проблемами и заботами [10, 15]. Фрустрация часто способствует развитию тревожности, раздражительности, агрессивных реакций [13] и рассматривается как проблема общей выносливости человека по отношению к жизненным трудностям и риска нарушения психической адаптации при столкновении с факторами-фрустраторами [15].

В свою очередь, в период распространения вируса COVID-19 у людей возникли стрессовые реакции, связанные с потенциальной угрозой жизни. В период пандемии в образовании во всем мире произошли значительные изменения, вследствие которых учащимся пришлось приспосабливаться к новым условиям обучения. Исследованиями показано, что во время изоляции при COVID-19 молодые люди из-за целого комплекса негативных переживаний испытывали наиболее высокий уровень эмоционального стресса по сравнению со старшими возрастными группами [16-17]. Установлено, что наличие ранее существовавших проблем с психическим здоровьем, принадлежность к женскому полу и такие личностные черты, как нетерпимость к неопределенности сыграли свою роль в психологическом стрессе во время пандемии [18]. Последствиями для психического здоровья во время пандемии COVID-19 у студентов были симптомы тревоги, депрессии и посттравматического стресса [19].

В стрессовых условиях важна способность человека сохранять психофизиологическое равновесие и психическое здоровье, которое достигается адекватной оценкой ситуации и собственных ресурсов, личностным потенциалом, стрессоустойчивостью и выбором адаптивных способов совладания [20]. Изучение особенностей совладания с трудными жизненными ситуациями у молодых жителей в ситуации пандемии COVID-19, на фоне экстремальных природноклиматических факторов Арктической зоны, позволяет моделировать и определять тенденции стрессоустойчивости молодого человека в новых социально-политических условиях и современных вызовов в стране и становится особенно актуальным.

Цель – исследование копинг-стратегий и психологического состояния у студентов-представителей коренных малочисленных народов Арктической зоны в условиях пандемии COVID-19.

Материал и методы исследования

Исследование проводили в марте и сентябре 2020 года, которое пришлось на пандемию COVID-19, в условиях приспособления к новым условиям обучения, на базе Чукотского многопрофильного техникума в г. Анадыре Чукотского автономного округа (ЧАО). Анадырь находится в арктическом климатическом поясе с преобладанием сурового морского климата (координаты: 64° 44' с. ш. 177° 31' в. д.). Всего обследовали 38 студентов: 16 юношей (средний возраст 18,7±0,65) и 22 девушки (средний возраст 18±0,51 лет) из числа коренных малочисленных народов Севера (чукчи). Отсутствие значимых различий между показателями студентов в различные периоды исследований позволило объединить данные. Большинство учащихся проживали преимущественно в общежитии и прибыли из национальных чукотских сел ЧАО России.

Критерии исключения: в исследование не включали анкеты студентов с отсутствием или пропусками отдельных пунктов опроса.

Психологическое тестирование проводили стандартизированными методиками. Структуру и выраженность используемых копинг-стратегий диагностировали с помощью методики копинг-теста (WCQ –ways of coping Questionnaire) Р. Лазаруса и С. Фолькман [12]. По степени конструктивности копинг - механизмы разделяются на три группы: а) конструктивные: «планирование решения проблемы», «самоконтроль», «поиск социальной поддержки»; б) относительно конструктивные: «принятие ответственности», «положительная переоценка»; в) неконструктивные: «конфронтативный копинг», «дистанцирование», «бегство – избегание». Выраженное предпочтение стратегий - более 60 баллов, редкое использование – менее 40 баллов, 40≤ 60 баллов – умеренное использование соответствующей стратегии.

Нервно-психическую адаптацию (НПА) определяли опросником, который диагностирует донозологические, субклинические состояния, сходные с неврозоподобными состояниями [21]. На основании степени выраженности симптомов дезадаптации производили разделение обследуемых на категории по группам психического здоровья [21]. Оценку алекситимии проводили с помощью Торонтской алекситимической шкалы (TAS-26). Использовали методику Уровень социальной фрустрированности подростковый вариант (УСФ-п) [15]. Методика является экспресс-психологической диагностикой сферы личностно-средовых взаимоотношений, оценки риска стрессогенности социальных факторов-фрустраторов и риска нарушений психической адаптации. Включает 20 аспектов личностно-социальных взаимоотношений по 5 направлениям, удовлетворенность которыми испытуемый оценивает по пятибалльной шкале. Чем больше балл, тем выше уровень социальной фрустрированности [4].

Исследование выполнено в соответствии требования биомедицинской этики (протокол заседания комиссии по биоэтике ФГБУН Института биологических проблем Севера ДВО РАН № 001/019 от 29.03.2019 г.).

Статистическая обработка показателей проведена с помощью программ Excel-97 и Statistica-10. Проверку нормальности распределения производили критерием Шапиро-Уилка. Коэффициентом корреляции Спирмена устанавливали зависимость параметров (rs). Межгрупповое сравнение проводили при помощи двустороннего двухвыборочного U-критерия Манна-Уитни, при p<0,05. Качественные показатели описаны относительными частотами (%). Для сравнения долей применяли χ2 -критерий с поправкой Йетса. В таблице значения представлены в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха 25 и 75 процентилей (С25; С75).

Результаты и обсуждение

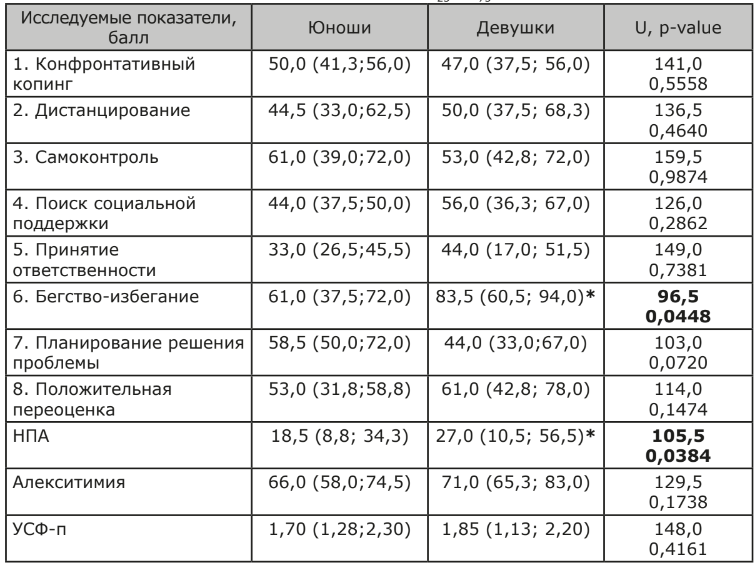

Данные исследования выбора копинг-стратегий студентами представлены в таблице. В целом, согласно методике [12] у студентов обоего пола медианный показатель Me копинг-стратегий находятся в диапазоне среднего уровня напряженности (табл.1).

Таблица 1.

Выраженность копинг-стратегий и психологических показателей у студентов г. Анадыря, Me (С25; С75)

Иерархия использования копинг-стратегий у юношей следующая: наиболее выражен неконструктивный копинг «бегство-избегание, одновременно популярны конструктивные «самоконтроль» и «планирование решения проблемы», и реже, в порядке убывания, «положительная переоценка», «конфронтативный копинг», «дистанцирование», «поиск социальной поддержки», наименее используемый – «принятие ответственности».

Иерархия стратегий у девушек: «бегство-избегание», «положительная переоценка», следом популярны конструктивные стратегии «поиск социальной поддержки» и «самоконтроль», далее «дистанцирование», «конфронтативный копинг», «планирование решения проблемы», редко прибегали к использованию стратегии «принятие ответственности».

Следует отметить, что у студентов обоего пола наиболее часто используемым способом совладания со стрессом является неконструктивная стратегия «бегство-избегание». Причем, девушки статистически значимо (p = 0,045) чаще ее используют, чем сверстники (табл. 1). Выраженное предпочтение стратегии «бегство-избегание» наблюдается у 56 % юношей (9 чел.) и 75% (15 чел.) девушек (χ2 = 0,69; p = 0,4065) (всего 16 юношей, 20 девушек).

У юношей, как показывает Me (табл. 1), очень хорошо выражены стратегии, связанные с волевым самоконтролем и эмоциональной саморегуляцией – «самоконтроль» у 56% (9 чел.) и адаптивная стратегия – «планирование решения проблемы» у 50% (8 чел.) - данный метод заключает в себе аналитический подход к решению проблемы. В то же время, выраженное применение данных стратегий может указывать на стремление скрывать от окружающих свои переживания в связи с проблемной ситуацией.

У девушек относительно конструктивная стратегия «положительная переоценка» (табл. 1) также достаточно выражена у 60% (12 чел.), которая заключается в переосмыслении проблемы и рассмотрении ее как стимула для личностного роста. Однако, согласно методике [12], в таком случае есть вероятность недооценки возможностей действенного разрешения сложной ситуации.

Анализ данных на основании показателя С75 (табл. 1) в выборке девушек показал выраженное предпочтение 6-ти копинг-стратегий: «дистанцирование», «самоконтроль» (40% - 8 чел.); «поиск социальной поддержки» (45% - 9 чел.), «бегство-избегание» (75 % -15 чел.); «планирование решения проблемы» 30% (6 чел.); «положительная переоценка» (60% - 12 чел.). Среди юношей дезадаптивный выбор 4-х стратегий: «дистанцирование» (31% - 5 чел.); «самоконтроль» (56% - 9 чел.); «бегство-избегание» (56 % - 9 чел.); «планирование решения проблемы» (50 % - 8 чел.).

Анализ данных показал, что Me показателя НПА у девушек соответствовал нервно-психической неустойчивости и достоверно (p<0,05) превышал таковой юношей (табл.1). С помощью качественного анализа вероятность пограничной психической патологии и невротизации диагностировали у 43 % (7 чел.) юношей и 45% (10 чел.) девушек (χ2 = 0,05; p = 0,8212).

По шкале TAS-26, медиана уровня алекситимии у студентов обоего пола соответствовала переходному типу (табл. 1). Исследование алекситимического радикала в структуре личности показало его отсутствие у 31% (5 чел.) юношей и 14% (3 чел.) девушек (χ2 = 0,83; p = 0,3618). Алекситимия выражена у 31% (5 чел.) юношей и 41% (9 чел.) девушек (χ2 = 0,03; p = 0,8579). Переходный тип (группа риска) у 38% (6 чел.) юношей и 45 % (10 чел.) девушек (χ2 = 0,02; p = 0,8748).

Как видим из таблицы (табл. 1), у студентов обоего пола социальная фрустрированность различными сферами отчетливо не декларируется. В тоже время, почти у трети студентов обоего пола регистрировались отдельные фрустрационные реакции – у 38 % (6 чел.) юношей и 36 % (8 чел.) девушек (χ2 = 0,07; p = 0,7880).

Корреляционный анализ данных копинг-стратегий с психологическими показателями. В выборке юношей выявлены ассоциации копинга «бегство-избегание» с показателями алекситимии и УСФ-п (r=0,55; p<0,01). Выявлены отрицательные ассоциации возраста с показателем НПА (r=-0,52; p<0,05) и УСФ-п (r=-0,62; p<0,01). С возрастом снижаются фрустрационные реакции и стрессированность. По всей видимости, у студентов со временем наступает адаптация к окружающей обстановке.

В выборке девушек, в отличие от юношей, установлены положительные ассоциации показателя НПА почти со всеми видами изучаемых стратегий в диапазоне (r=0,58-0,81 p<0,01-0,001), кроме «поиска социальной поддержки». Между тем, последняя стратегия отрицательно ассоциирована с показателем алекситимии (r=-0,52; p<0,01). С показателем УСФ-п ассоциирована только стратегия «дистанцирование» (r=0,49; p<0,05).

Более подробное качественное исследование (частотный анализ) фрустрированности студентов по 5 основным направлениям методики УСФ-п представлено ниже (15 юношей и 20 девушек).

В сфере удовлетворенности взаимоотношениями с родными и близкими: основными фрустрирущими аспектами были отношения с отцом у 33 % (5 чел.) юношей и 20% девушек (4 чел.) (χ2= 0,25; p=0,6154); неудовлетворенность взаимоотношениями с матерью, с братьями и/или сестрами – 6% (1 чел.) юношей и 15% (3 чел.) девушек (χ2= 0,05; p=0,8181); не в полной мере удовлетворены (затруднялись ответить положительно) - взаимоотношениями с другими близкими родственниками 27% (4 чел.) юношей и 25% (5 чел.) девушек (χ2= 0,08; p=0,7802).

В сфере удовлетворенности ближайшим социальным окружением: на неполную удовлетворенность взаимоотношениями с друзьями и знакомыми сверстниками (в месте обучения, проживания) указывали 13% (2 чел) юношей и 20% (4 чел.) девушек (χ2= 0,00; p=0,9484); взаимоотношениями со сверстниками противоположного пола у 33 % (5 чел.) юношей и 10 % девушек (2 чел.) (χ2=1,64; p=0,2002); неполную удовлетворенность взаимоотношениями с учителями, воспитателями или наставниками отмечали 27% (4 чел.) и 25% (5 чел.) (χ2= 0,08; p=0,7802); неудовлетворенность обстановкой в училище, дискомфорт отмечали 33 % (5 чел.) юношей и 5% (1 чел.) девушек (χ2= 3,05; p=0,0805).

В сфере удовлетворенности своим социальным статусом: на неудовлетворенность своей успеваемостью, навыками овладения профессией или другими достижениями (спорте, творчестве и т.п.) указали 40 % (6 чел.) юношей и 25% (5 чел.) девушек (χ2= 0,33; p=0,5632); своей самостоятельностью, независимостью и уверенностью в себе 33% (5 чел.) и 30% (6 чел.) (χ2= 0,02; p=0,8747); неудовлетворенность своим положением среди сверстников 40 % (6 чел.) и 25% (5 чел.) (χ2= 0,33; p=0,5632); мнением окружающих лиц о себе 27% (4 чел.) и 25% (5 чел.) (χ2= 0,08; p=0,7802), юношей и девушек, соответственно.

В сфере удовлетворенности социально-экономическим положением: неудовлетворенность материальным положением 40 % (6 чел.) юношей и 5% (1 чел.) девушек (χ2= 0,08; p=0,7831); жилищно-бытовыми условиями 27% (4 чел.) и 15% (3 чел.) (χ2= 0,08; p=0,7831); проведением свободного времени 33% (5 чел.) и 10% (2 чел.) (χ2= 0,08; p=0,7831); своим образом жизни в целом 33% (5 чел.) и 20% (4 чел.) (χ2= 0,25; p=0,6154), юношей и девушек, соответственно.

В сфере удовлетворенности своим здоровьем и работоспособностью: на неудовлетворенность и неполную удовлетворенность своим физическим развитием и состоянием указали 13% (2 чел.) юношей и 35% (7 чел.) девушек (χ2= 1,12; p=0,2889); своим психическим здоровьем 27% (4 чел.) и 20% (4 чел.) (χ2=0,00; p=0,9537); своими интеллектуальными способностями - 40 % (6 чел.) юношей и в два раза меньше девушки 15% (3 чел.) (χ2= 1,65; p=0,1992); своим здоровьем в целом 33% (5 чел.) и 40% (8 чел.) (χ2= 0,00; p=0,9597), юношей и девушек, соответственно.

Таким образом, в каждой исследуемой социальной сфере был определенный набор факторов-фрустраторов, которые несли стрессогенный потенциал и воздействовали на психическое состояние студентов обоего пола.

Интересно, на наш взгляд, в связи с ситуацией во время первой волны пандемии COVID19, проведение частотного анализа утверждений по графе «Появилось в последнее время» шкалы НПА (выборка 15 юн., 21 дев.): жалобы на бессонницу у 20 % (3 чел.) юношей и у 29% (6 чел.) девушек (χ2= 0,04; p=0,8453); ощущение, что окружающие неодобрительно к вам относятся: 0 юношей и 29 % (6 чел.) девушек; головные боли появились у 6 % (1 чел.) и у 33% (7 чел.) (χ2= 2,22; p=0,1360), соответственно. Интересно отметить, что у 24% (5 чел.) девушек, в отличие от сверстников, и ранее отмечались жалобы на головную боль; изменение настроения без видимых причин отметили 33% (5 чел.) и 5% (1 чел.) (χ2= 3,29; p=0,0697), соответственно; склонность к слезам у 20 % (3 чел.) и 24% (5 чел.) (χ2= 0,02; p=0,8922); быстрая утомляемость у 20% (3 чел.) и 24% (5 чел.) (χ2= 0,02; p=0,8922); опасения по поводу тяжелого заболевания (не подтвержденного при обследовании) у 20 % (3 чел.) и 14% (3 чел.) (χ2= 0,00; p=1,00); трудности в общении с людьми –13 % (2 чел.) и 5% (1 чел.) (χ2= 0,09; p=0,7598); дрожание рук, ног - 20 % (3 чел.) и 24% (5 чел.) (χ2= 0,02; p=0,8922); невозможность сдержать проявления своих чувств - 6% (1 чел.) и 21% (4 чел.) (χ2= 0,33; p=0,5685); сниженное или подавленное настроение – 40 % (6 чел.) и 21% (4 чел.) (χ2= 1,01; p=0,3143); сильное сердцебиение появилось у 20% (3 чел.) и 9% (2 чел.) (χ2= 0,17; p=0,6838); беспричинная тревога, «предчувствия», ощущение, что может произойти что-то неприятное – 20% (3 чел.) и 5% (1 чел.) (χ2= 0,80; p=0,3700); раздражительность, вспыльчивость –13% (2 чел.) и 14% (3 чел.) (χ2= 0,17; p=0,6838); повышенная потливость – 6% (1 чел.) и 14% (3 чел.) (χ2= 0,03; p=0,8577); чувство слабости – 6% (1 чел.) и 29 % (6 чел.) (χ2= 1,46; p=0,2263), соответственно, у юношей и девушек.

Обсуждение

Полученные нами данные показали, что у юношей и девушек ведущей стратегией было бегство-избегание. Можно говорить о высокой напряженности данного копинга, особенно у девушек, поскольку более выражен (p=0,045), чем у юношей. Дезадаптивный вариант данной стратегии предполагает инфантильные формы поведения студентов и уход от проблем в стрессовых ситуациях. Наименее используемой стратегией у студентов обоего пола- «принятие ответственности», которая отражает некоторую степень зрелости личности и ее самостоятельности. Эта стратегия также была наименее популярной стратегией в подростково-юношеской выборке [22-23]. Так, у студентов-европеоидов обоего пола г. Магадана, уроженцев севера в 1-3 поколении, была схожая структура стратегий и наиболее предпочитаемыми были копинг «бегство-избегание», а наименее принятие ответственности». Аналогичные результаты исследования предпочитаемых стратегий совладания были получены Тудуповой Т.Ц. с соавт. [23]: у подростков из Республики Бурятия г. Улан-Удэ также преобладали стратегии «избегания», «положительная переоценка», «самоконтроль» и наименее используемая была «принятие ответственности». Кроме того, стратегия «избегания» была одной из ведущих у испанских студентов [24]. Иранские студенты часто прибегали к данной стратегии, когда проблемная ситуация воспринималась как неконтролируемая [25]. Вполне вероятно, что стратегия «избегания» часто применяется обучающими молодыми людьми. Это косвенно свидетельствует о достаточно большой уязвимости студенческого контингента [1-3, 22].

Успешность копинга определяется достигнутым результатом, с учетом наличия внутренних ресурсов, гибкости, использованием нескольких стратегий в проблемной ситуации [26-27]. На основании показателя С75, как сказано выше, мы установили выраженное (более 60 баллов) предпочтение 6-ти копинг-стратегий у девушек и 4-х стратегий у юношей. По всей видимости, эти студенты могут проявлять ригидность и в стрессовой ситуации выбирают привычные типы копинга, ограничивая использование других. Такое дезадаптивное применение стратегий в длительных проблемных ситуациях может истощать психологические ресурсы студентов.

В результате анализа данных по шкале НПА юноши, в основном отнесены к I и II группам психического здоровья, с благоприятными прогностическими признаками. Девушки, в основном, к III группе: практически здоровые с неблагоприятными прогностическими признаками (предпатология). Причем, судя по С75 некоторые студентки входили в IV-V группы психического здоровья: патологии различной степени (табл. 1). Девушки, как известно, изначально характеризуются более высокой нервно-психической неустойчивостью и тревожностью [22]. Вероятно, нарушение психической адаптации, психическая напряженность у девушек приводит к включению многих стратегий для совладания с проблемной ситуацией. Очевидно, в большинстве стрессовых ситуациях девушки применяют привычный набор копинг-стратегий, не всегда адекватный ситуации. Известно, что высокая нервно-психическая устойчивость обеспечивает стабильность психофизиологических и психических процессов, повышая стрессоустойчивость и адекватность поведения в экстремальных условиях [20].

Частотный анализ симптомов, представленных в методике НПА показал, что у студентов повысились жалобы на вегетативные проявления, головную боль. В целом, нервно-психическая неустойчивость усугубилась. В большинстве случаев, на появление симптомов «в последнее время» жалуются юноши. Отчасти, это связано с тем, что у большинства девушек эти симптомы уже были отмечены в графах «есть и всегда было» и «есть уже длительное время». Например, сниженное или подавленное настроение «всегда было» у 38% (8 чел.) девушек, а юноши его ранее у себя не наблюдали, лишь в последнее время данный симптом возник, как мы указывали выше, уже у 40 % лиц, а у девушек, в итоге, регистрируется 59 % лиц (12 чел.). Либо симптом «беспричинная тревога, ощущение, что может произойти что-то неприятное» - был «всегда» у 29 % (6 чел.) девушек и 13% (2 чел.) юношей (χ2= 0,46; p=0,4980), и появился у 5 % (1 чел.) и 20 % (3 чел.), соответственно. В итоге треть студентов обоего пола отмечают данный симптом 33 % (7 чел.) и 33 % (5 чел.) девушек и юношей, соответственно.

В свою очередь, как показал частотный анализ по шкале УСФ-п, более трети студентов обоего пола были неудовлетворенны своим здоровьем в целом и пятая часть своим психическим здоровьем.

Можем констатировать, что в условиях ситуации пандемии COVID-19 у юношей повысилась нервно-психическая напряженность, что следует рассматривать как неблагоприятный признак истощения ресурсов психической адаптации и также в некоторой степени может свидетельствовать о стрессогенном потенциале пандемии [16,19]. Исследование уровня алекситимии показало, что в выборке девушек чаще выявлялись лица с алекситимическими чертами. В целом, по выборке студентов Анадыря, алекситимические черты представлены у 69 % (11 чел.) юношей и у 86 % (19 чел.) девушек (χ2= 0,83; p=0,3618). Хочется отметить, что у студентов Магадана, уроженцев севера из числа европеоидов, алекситимические черты представлены у 59 % юношей и у 46% девушек [22]. При алекситимии, как известно, наблюдается нарушение контакта с эмоциональной сферой, у обследуемых девушек выраженность алекситимического радикала ведет к проблеме эмоциональной поддержки, внимания и конкретной помощи в стрессовой ситуации. На фоне алекситимии могут развиваться соматические заболевания и аддиктивное поведение [28-29]. Высокотревожным подросткам часто свойственен способ бегства от тревоги в виде ухода в болезнь, когда нормализация эмоционального состояния идет за счет ухудшения физического здоровья [9]. Показано [29], что у подростков первичные головные боли сопряжены с высоким уровнем алекситимии. Юноши-северяне с признаками алекситимии в проблемной ситуации демонстрируют уход от проблемы, либо ее отрицание. Данные подтверждают исследования, в том числе наши, проведенные среди магаданских студентов, которые выявили ассоциации алекситимии с неадаптивными стратегиями совладания [10, 22, 30].

Интересно отметить, как показывает корреляционный анализ, что в ситуации действия фрустрирующих факторов, студенты обоего пола применяют схожие неадаптивные стратегии, главным признаком которых является уход от активного стремления решать проблему. В итоге, девушки-студентки предпочитают дистанцирование и отстранение, а юноши избегание и уклонение от стрессовой ситуации.

Ограничение исследования. Настоящее исследование имело ограничения, поскольку не включало предпандемическую оценку психологического состояния студентов. В самооценке социальной фрустрированности студенты чаще всего заполняли графу «трудно сказать», что может быть связано с социальной желательностью.

Заключение

Наше исследование психологической устойчивости (стрессоустойчивости) студентов - представителей коренных малочисленных народов Севера арктической зоны России в условиях пандемии COVID-19 показало: среди юношей наиболее предпочитаемые копинг-стратегии: «бегство-избегание», «самоконтроль» и «планирование решения проблемы». У девушек: «бегство-избегание» и «положительная переоценка». Наименее используемой стратегией у студентов обоего пола «принятие ответственности». Более 40 % студентов обоего пола имеют признаки невротизации и вероятность пограничной психической патологии. Девушки, в основном, характеризуются нервно-психической неустойчивостью. В среднем, студенты обоего пола относятся к группе риска по уровню алекситимии. Алекситимические черты представлены у 69 % юношей и 86 % девушек. Социальная фрустрированность различными сферами отчетливо не декларируется у студентов обоего пола. Между тем, 20-27% студентов обоего пола были не удовлетворены психическим здоровьем и более трети (33-40%) своим здоровьем в целом.

Выраженное предпочтение неадаптивной стратегии «бегство-избегание» наблюдается у 56 % юношей и 75 % девушек. Девушки стратегию «бегство-избегание» значительно чаще используют (p=0,045), чем юноши. У немалой части обследуемых девушек выраженное предпочтение 6-ти копинг-стратегий: «дистанцирование», «самоконтроль», «поиск социальной поддержки», «бегство-избегание», «планирование решения проблемы», «положительная переоценка». Среди большинства юношей дезадаптивный выбор 4-х стратегий: «дистанцирование», «самоконтроль», «бегство-избегание», «планирование решения проблемы».

Установленные ассоциации показали, что юноши с признаками алекситимии в проблемной, фрустрирующей ситуации демонстрируют уход от проблемы, либо ее отрицание. Тем самым выраженность алекситимии снижает психологическую устойчивость юношей. У девушек реакция на фрустрацию происходит в виде дистанцирования от нее и отрицания проблемы. Состояние нервно-психической неустойчивости у девушек ведет к частому использованию широкого спектра способов совладания со стрессом. При выраженном алекситимическом радикале в проблемной жизненной ситуации они испытывают трудности в социальной поддержке.

Выраженность алекситимического радикала снижает поведенческую адаптивность к сложной ситуации. У значительной части студентов обоего пола обнаружена низкая нервно-психическая устойчивость и высокая напряженность ряда копингов на фоне алекситимии, что в условиях длительного воздействия комплекса неблагоприятных факторов может вести к повышению уязвимости к стрессовым ситуациям, снижению общей психологической устойчивости, расстройству приспособительных реакций и истощению функционального адаптационного потенциала.

Таким образом, студенты-представители коренных малочисленных народов Арктической зоны переживают эмоциональное напряжение, выбранные копинг-стратегии не всегда могут обеспечивать благополучное разрешение проблемы. В этой связи, показательно исследование в культуральном аспекте, в котором установлено, что для иранских студентов колледжей [25] религиозное совладание является важным компонентом преодоления стрессовых ситуаций, поскольку в иранской культуре религия представляется как «образ жизни». С этих позиций важно изучение психического здоровья аборигенов Аляски и американских индейцев в работе Walters K. L., et al. [31]. Авторы предполагают, что представители коренных народов могут полагаться на культурные резервы, такие как семья и община, духовные стратегии преодоления трудностей, традиционные методы охраны здоровья и культурную самобытность. С помощью этих механизмов преодоления коренные северные народы менее подвержены негативным последствиям для психического здоровья в сложных жизненных ситуациях, включая снижение потребления психоактивных веществ.

И, наконец, ценным является опыт Северо-Восточного Государственного Университета г. Магадана, на базе которого в свое время был организован Центр народов Севера [32], где одной из задач являлось обеспечение адаптации студентов из числа коренных малочисленных народов в современных социально-экономических условиях, что способствовало курированию студентов северных народов на протяжении всего образовательного процесса и расширяло возможности психологической службы различных образовательных учреждений.

Полученные нами данные показали, что на фоне длительного воздействия комплекса неблагоприятных факторов в условиях образовательной среды дополнительные хронические негативные воздействия могут вести к более широкому спектру уязвимости к стрессовым ситуациям, снижению общей психологической устойчивости, расстройству приспособительных реакций и истощению функционального адаптационного потенциала студенческой молодежи. Наши данные будут полезны при разработке и проведении профилактических и коррекционных мероприятий в студенческой среде, являться основой для поиска эффективных способов совладания со стрессом и нарушения психической устойчивости. Считаем, что в современных условиях для совершенствования профилактических мероприятий и оптимальной психологической помощи студенческой молодежи важно учитывать индивидуально-типологические особенности [33]. В этой связи необходимо увеличить количество штатных психологов в образовательных учреждениях.

Проведенная работа позволяет наметить пути дальнейших исследований по разработке конкретных мер и подходов (с учетом культуральных особенностей) по улучшению психологической устойчивости с помощью адаптивных стратегий совладания, в том числе для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера.

Благодарность. Автор выражает благодарность ведущему научному сотруднику лаборатории истории и экономики (г. Анадырь) СВКНИИ ДВО РАН к.и.н. Коломиец Оксане Петровне за помощь в проведении данного исследования.

Финансирование: Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов: Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы:

1. Bonneville-Roussy A., Evans P., Verner-Filion J., Vallerand R. J. et al. Motivation and Coping with the Stress of Assessment: Gender Differences in Outcomes for University Students. Contemporary Educational Psychology. 2017. Vol. 48. P. 28–42. DOI:10.1016/j.cedpsych.2016.08.003

2. Deasy C., Coughlan B., Pironom J., Jourdan D. et al. Psychological Distress and Coping Amongst Higher Education Students: A Mixed Method Enquiry. PloS One. 2014. Vol. 9 (12). e115193. DOI:10.1371/journal.pone.0115193

3. Schönfeld P., Brailovskaia J., Zhang X.C. et al. Self-efficacy as a mechanism linking daily stress to mental health in students: a three-wave cross-lagged study. Psychol. Rep. 2019. Vol. 122. P. 2074–2095. DOI: 10.1177/0033294118787496

4. Уманская И.А., Голубев В.В. Самоэффективность и совладающее поведение студентов в период обучения в вузе // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2020. Т. 26. № 1. С. 118–123. DOI: 10.34216/2073-1426-2020-26-1-118-123

5. Клейн С.В., Землянова М.А., Кольдибекова Ю.В., Глухих М.В. Климатические и химические факторы риска здоровью населения регионов арктической и субарктической зон: популяционный и субпопуляционный уровни // Анализ риска здоровью. 2022. № 3. С. 39–52. DOI: 10.21668/health.risk/2022.3.03.

6. Шур П.З., Кирьянов Д.А., Камалтдинов М.Р., Хасанова А.А. К оценке риска для здоровья населения, обусловленного влиянием климатических факторов в условиях Крайнего Севера // Анализ риска здоровью. 2022. № 3. С. 53–62. DOI: 10.21668/health.risk/2022.3.04.

7. Аверьянова И.В., Вдовенко С.И. Сравнительный анализ макро- и микронутриентного профиля рациона питания юношей северо-востока России // Социальные аспекты здоровья населения [сетевое издание]. 2021. 67(2). 13 с. URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/1255/30/lang,ru/. DOI: 10.21045/2071-5021-2021-67-2-13.

8. Бартош Т.П., Бартош О.П. Стратегии совладающего поведения и агрессивные реакции высокотревожных мальчиков-подростков, проживающих в Магадане // Психическое здоровье. 2016. № 6. С. 15 -21.

9. Lazarus R. Emotions and interpersonal relationships: toward a person-centered conceptualization of emotions and coping // Journal of Personality. 2006. 74(1). P. 9-43. DOI: 10.1111/j.1467-6494.2005.00368.x

10. Бохан Т.Г., Бохан Н.А., Терехина О.В., Галажинская О.Н. и др. Особенности когнитивных ресурсов совладания с трудными жизненными ситуациями у представителей этнических групп Сибири // Сибирский психологический журнал. 2016. № 61. С. 64–77. DOI: 10.17223/17267080/61/5.

11. Ершова И.А., Пермякова М.Е., Садкина Т.М. Связь жизнестойкости с самооценкой и копинг-стратегиями у юношей и девушек подросткового возраста //Педагогическое образование в России. 2019. № 4. С. 133-140. DOI 10.26170/po19-04-18

12. Вассерман Л.И., Абабков В.А., Трифонова Е.А. Совладание со стрессом: теория и психодиагностика / Под научн. ред. Л.И. Вассермана. СПб.: Изд-во «Речь». 2010. 192 с.

13 Бартош Т.П., Бартош О.П. Стратегии совладающего поведения и агрессивные реакции высокотревожных девочек-подростков, проживающих в Магадане // Наркология. 2015. № 10 (166). С.45-49.99.

14. Милькова Е.В., Н. В. Беляева Адаптация студентов-представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в социально-педагогической деятельности КемГУКИ // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2010. 13. С.103-109.

15. Вассерман Л.И., Беребин М.А., Иовлев Б.В. Психологическая диагностика уровня социальной фрустрированности // Психологическая диагностика расстройств эмоциональной сферы и личности: Коллект. моногр. / Науч. ред. Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю. СПб.: Скифия-принт, 2014. С. 187-213.

16. Ходос Л.А., Чухрова М.Г., Пронин С.В. Взаимосвязь тревожности и копинг-стратегий при короновирусной эпидемии у студентов // Международный журнал медицины и психологии. 2021. Том 4. №6. С.122-130.

17. Gambin M., Sękowski M., Woźniak-Prus M., Wnuk A., Oleksy T. et al. Generalized Anxiety and Depressive Symptoms in Various Age Groups during the COVID-19 Lockdown in Poland. Specific Predictors and Differences in Symptoms Severity. Compr. Psychiatry. 2021. 105. 152222. DOI:10.1016/j.comppsych.2020.152222

18. Marchetti D., Fontanesi L., Camisasca E., Colasanti M., et al. The Role of Pre-Pandemic Mental Health Status and Personality Traits on Psychological Distress during the COVID-19 Lockdown among Italian Young Adults Behav. Sci. 2023. 13(2). 141 p. DOI:10.3390/bs13020141.

19. Hawes M.T., Szenczy A.K., Klein D.N., Hajcak G., Nelson B.D. Increases in Depression and Anxiety Symptoms in Adolescents and Young Adults during the COVID-19 Pandemic. Psychol. Med. 2022. 52(14). P. 1-25. DOI: 10.1017/S0033291720005358.

20. Александровский Ю.А. Катастрофы и психическое здоровье. М.: ГЭОТАР- Медиа, 2020. 144 с.

21. Гурвич И.Н. Тест нервно-психической адаптации // Вестник гипнологии и психотерапии. 1992. № 3. С. 46-53.

22. Бартош Т.П., Бартош О.П., Мычко М.В. Гендерные особенности психологических предпосылок суицидального риска у студентов Магадана // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2020. 1 (106). С. 77–88. DOI:10.26617/1810-3111-2020-1(106)-77-88.

23. Тудупова Т.Ц., Батуева Н.Г., Парфентьева Т.А. Развитие адаптивных копинг-стратегий у подростков как средство профилактики суицидальных рисков // Психология. Историкокритические обзоры и современные исследования. 2018. Т. 7. № 6А. С. 74-85.

24. Gustems-Carnicer J., Calderon C., Calderon-Garrido D. Stress, coping strategies and academic achievement in teacher education students. European Journal of Teacher Education. 2019. DOI: 10.1080/02619768.2019.1576629.

25. Aguilar-Vafaie M.E., Abiari M. Coping Response Inventory: Assessing Coping among Iranian College Students and Introductory Development of an Adapted Iranian Coping Response Inventory (CRI). Mental Health, Religion and Culture. 2007. 10 (5), P. 489–513. DOI: 10.1080/13674670600996639.

26 Крюкова Т.Л., Гущина Т.В. Культура, стресс и копинг: социокультурная контекстуализация совладающего поведения. 2015. Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова; КГТУ.

27. Битюцкая Е.В. Успешность копинга // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2022. Т. 19. № 1. С. 382–404.

28. Брель Е.Ю., Стоянова И.Я. Характеристики алекситимии в контексте психического здоровья // Вестник Кемеровского государственного университета. 2018. № 1. С. 102–108. DOI:10.21603/2078-8975- 2018-1-102-108

29. Горобец Е.А., Есин О.Р. Алекситимия и психосоматические заболевания у подростков: первичные головные боли. Acta biomedica scientifica. 2023. 8(1). P. 140-147. DOI: 10.29413/ABS.2023-8.1.

30. Besharat M.A. Relationship of alexithymia with coping styles and interpersonal problems. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2010. Vol. 5, P. 614–618. DOI: 10.1016/j.sbspro.2010.07.152.

31. Walters K.L., Simoni J.M., Evans-Campbell T. Substance use among American Indians and Alaska Natives: Incorporating culture in an “Indigenist” stress-coping paradigm. 2002. Public Health Reports. 117 (suppl. 1). 104-117.

32. Положение о центре народов Севера. Магадан. СВГУ. 2017. https://www.svgu.ru/documents/141

33. Бартош О.П. Проблемы школьной адаптации и определение эффективности психокоррекции // Вестник психофизиологии. 2022. № 1. Т.1. C. 140-151. DOI: 10.34985/t6113-6985-5781-o.

Статья представлена в открытом доступе в полнотекстовом формате по лицензии Creative Commons 4.0