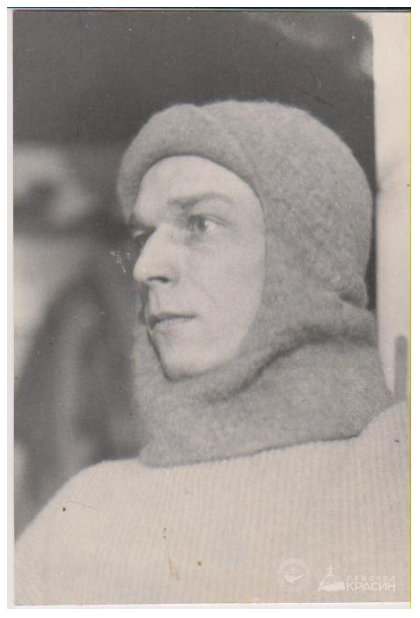

В октябре 1993 г. отмечалось 65-летие триумфального завершения экспедиции ледокола «Красин» по спасению покоривших Северный полюс на дирижабле итальянских аэронавтов. На фоне драматических политических событий, охвативших в тот период страну, члены Комитета защиты ледокола «Красин» хотели напомнить жителям города о великих событиях 1928 г. Защитники ледокола организовали выставку в Музее связи им. А.С. Попова в основу которой легли фотографии из книги начальника спасательной экспедиции Р.Л. Самойловича «S.O.S. в Арктике» и предметы из коллекции Музея Арктики и Антарктики. Организаторы до последнего надеялись, что, возможно, кто-то из героев экспедиции 1928 г. до сих пор жив и обязательно сможет посетить их выставку. Но никто из них не приходил… Когда, казалось, что никакой надежды не осталось, выставку посетила одна пожилая жительница Санкт-Петербурга, которая сообщила о своем знакомом, который «когда-то работал в Арктике, и, по слухам, принимал участие в спасении итальянцев». С ее помощью и удалось выйти на Михаила Михайловича Горского, бывшего в 1928 г. кочегаром на ледоколе «Красин», который охотно присоединился к движению за спасение ледокола и превращение его в музей, стал большим другом и постоянным посетителем «Красина».

ЛК ММО 1 № 4. Фотография. М.М. Горский в парке. 1991 г.

Его внуки передали для музея редкие документы из семейного архива и личные вещи кочегара, именно с них и начал формировать предметный фонд будущего музея. В 1993 г. об удивительной биографии героя экспедиции 1928 г. и большого друга нашего музея «5 каналом» был снят документальный фильм «Кочегар ледокола “Красин”».

Ранние годы

Михаил Михайлович Горский родился в поселке Мариенбург под Гатчиной 30 августа 1903 г. Отец работал переписчиком в городском управлении Гатчины, а в годы гражданской войны пошел служить в Красную армию. Мама из крестьян была домохозяйкой и могла посвятить себя воспитанию сына. Оба родителя умерли во время блокады Ленинграда.

До 16 лет Михаил Михайлович проживал в Гатчине, обучался в реальном училище, ставшем после революции единой трудовой школой. Интересно, что это же училище заканчивал и другой будущий герой событий 1928 г. — летчик Борис Григорьевич Чухновский. Когда будущий красинский кочегар был еще школьником, его земляк, будущий красинский пилот уже был местной знаменитостью, и все жители Гатчины знали пионера авиации.

Свой путь М.М. Горский начал в 1919 г. – сначала он недолго трудился чернорабочим на огородах, а потом устроился рассыльным в городскую милицию Гатчины. В 1921 г. он перешел на работу кочегаром на суда петроградского торгового порта, параллельно обучаясь в Техникуме водного транспорта на механическом отделении (закончил учебу в 1925 г., получив специальность судового механика). Своим учителем в кочегарском деле он всегда назвал старого кочегара Тараса Бобшедного, работавшего старшиной кочегаров ещё до революции на крейсерах Императорского флота.

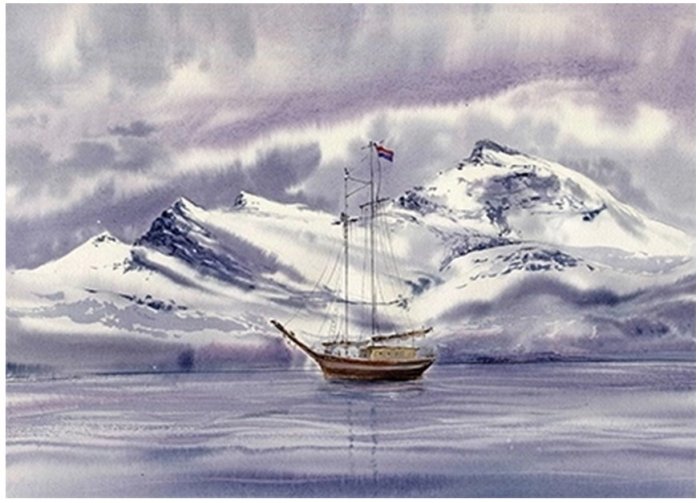

ЛК ММО 1 № 3. Фотография. Портрет М.М. Горского. 1934 г.

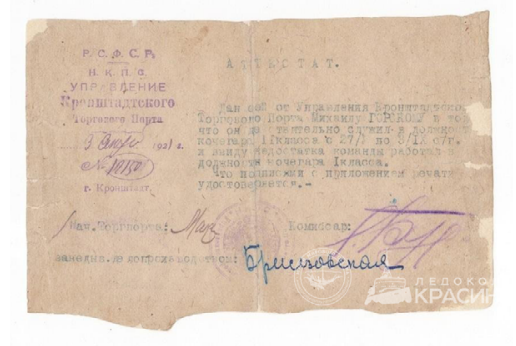

ЛК ММО 1 № 31. Документ. Аттестат № 12150 на имя кочегара 2-го класса М.М. Горского. 1921 г.

ЛК ММО 1 № 30. Документ. Диплом (копия) № 2749 М.М. Горского на звание судового механика 3-го разряда на паровых судах. 1928 г.

ЛК ММО 1 № 1604/4. Фотография. Ледокол «Малыгин». 1935-1939 гг.

Михаил Михайлович в 1923 г. совершил своё первое плавание в Арктике, работая на ледокольном пароходе «Малыгин» в должности кочегара 2-го класса, в 1924 и 1925 гг. – на гидрографическом судне «Купава» и ледорезе «Ф. Литке» он побывал в Турции и в Великобритании. Потом М.М. Горский вернулся в Ленинград и 1 ноября 1927 г. устроился на работу кочегаром 1-го класса на ледокол «Октябрь».

Как М.М. Горский оказался на ледоколе «Красин»

В один из июньских дней Михаил Михайлович как обычно пришел на борт «Октября» в 8 утра, и его неожиданно встретил стармех Михаил Иванович Денисов, приехавший откуда-то с толстой пачкой бумаг в руках. Он предложил кочегару перейти на должность кочегара 1-го класса на мощнейший ледокол «Красин», который, как он сказал, в это время готовился к выходу в море. М. М. Горский не раздумывая принял предложение, ведь оклад на судне, работавшем в море, был в 2 и даже 3 раза выше, чем при его обслуживании в порту! Тогда он еще не знал, что ему предстоит принять участие в экспедиции по спасению итальянских аэронавтов…

ЛК ММО 1 № 1336/33. Фотография. Ледокол «Красин». 1920-1930-е гг.

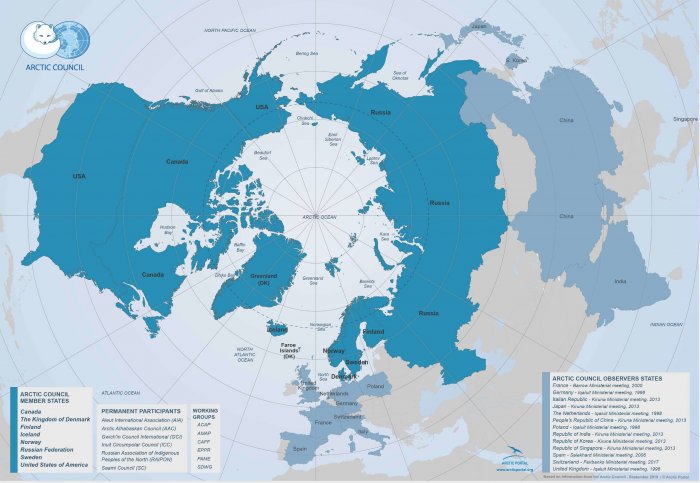

Весной-летом 1928 г. в центре внимания всех мировых СМИ были события покорения Северного полюса командой итальянских аэронавтов под руководством генерала Умберто Нобиле. Генерал был известным конструктором дирижаблей, на построенном под его руководством дирижабле «Норвегия» ему в 1926 г. вместе с Руалем Амундсеном уже удавалось покорить полюс, но тогда все лавры первооткрывателя вновь достались прославленному норвежцу. Доказать свой приоритет в воздушном покорении северной точки планеты генерал рассчитывал, повторив успех первого полёта. Но вторая экспедиция, состоявшаяся в мае 1928 г., завершилась катастрофой — новый дирижабль «Италия» не смог совершить посадку на полюсе из-за тяжелых метеоусловий и на обратном пути к Шпицбергену 25 мая потерпел крушение, ударившись о торосы. Девять выживших членов экипажа во главе с генералом У. Нобиле разбили лагерь, в центре которого была выкрашенная красной краской палатка. После того как радиосигналы из лагеря были пойманы советским радиолюбителем Николаем Шмидтом стало возможным организовать спасение «лагеря красной палатки» и отделившейся спустя пять дней от команды группы из трех человек под командованием Ф. Мальмгрена, пытавшихся самостоятельно добраться до Шпицбергена («группа Мальмгрена»).

ЛК ММО 1 № 160. Фотооткрытка. Генерал Умберто Нобиле. 1989 г.

ЛК ММО 2 № 752. Фотография. Дирижабль N-4 «Italia» совершает посадку в Штольпе (Германия). Апрель 1928 г.

Помимо СССР в спасательной операции принимало участие ещё пять стран: Италия, Франция, Швеция, Норвегия и Финляндия. Отправка самого мощного в мире ледокола «Красин» первоначально не планировалась — ставка делалась на работавший в Белом море ледокольный пароход «Малыгин», вышедший на спасение в ночь с 12 на 13 июня из Архангельска. Окончательное решение об отправке на спасение итальянцев ледокола «Красин» было принято 11 июня. Судно в это время стояло в Ленинградском торговом порту (у 15-й линии Васильевского острова), куда оно прибыло для длительного ремонта. Судовое оборудование было законсервировано, котлы погашены, да и 2/3 членов команды были раскассированы по разным судам Ленинградского порта (новый экипаж пришлось срочно набирать с ледоколов «Ленин», «Трувор», «Октябрь» и других судов).

После того, как Михаил Михайлович Горский выразил согласие присоединиться к спасению итальянской экспедиции, он в тот же день был отправлен на «Красин», для участия в работах по расконсервации судна, бункеровке и подготовке к плаванию. Работы были проведены за рекордно короткий срок в 4 дня. Дух сборов судна точно передал назначенный для освещения красинского похода корреспондент «Вечерней Москвы» Эмилий Миндлин: «В глубине Угольной гавани двухтрубный великан “Красин” грузился углем. Его окружали баржи и катера. Над ним взвивался столб угольной пыли, пели лебедки, с железным шумом передвигались пароходные краны. На кранах поднимались огромные двухстворчатые стальные раковины. Опускаясь над баржей с углем, они раскрывались, черпали черное топливо, захлопывались, взлетали кверху, кран опускал их, створки распахивались опять и низвергали в глубины красинских трюмов тысячи тонн угля […] Другие экспедиции готовились год или два. Это были экспедиции, которые надеялись дойти до Северного полюса.

“Красин” не собирался на полюс. Но “Красин” — первый корабль, который решался войти в вечные льды в самом начале полярной весны.

Люди, отправлявшиеся на “Красине”, знали, что они должны быть готовы к возможности встретить зимовку во льдах, отдаться во власть вечной ночи, быть затертыми вечными льдами. Вот что делало экспедицию “Красина” равноценной тем, что собирались пересекать девяностый градус, место, где сходятся все меридианы земного шара, — Северный полюс.

Восемь лет ушло на подготовку экспедиции “Фрама”.

И только три дня было в распоряжении советского ледокола.

Три дня — большим сроком “Красин” не располагал.

«Так могут собираться большевики или сумасшедшие», — писали буржуазные газеты о молниеносных сборах “Красина”».

Завершив все сборы, 15 июня 1928 г. после полудня ледокол вышел в свой самый знаменитый рейс.

Труд кочегара

«Я любил кочегарский труд, мне нравилось работать с огнём! Это вообще интересное занятие, ведь в кочегарке в котлах яркий огонь, сильный, пылающий, жаркий. Это как вулкан какой-то, и мне это нравилось — управлять вулканом, и я с удовольствием работал кочегаром! Меня это никогда не тяготило», — вспоминал впоследствии Михаил Михайлович.

ЛК ММО 2 № 233. Фотокопия. Ледокол «Красин». Кочегарка. 1928 г.

Труд кочегаров был самым тяжелым на паровых судах, поэтому и четырехчасовые вахты кочегарных команд прерывались не восьмичасовыми перерывами, как у ходовой команды, а двенадцатичасовыми. Кочегар 1-го класса за смену должен был прочистить одну топку, в другой подорвать металлическим ломом запекшийся слой угля и разровнять его по площади топки, а третью топку загрузить («зашуровать») свежим углём. Переход к новой операции осуществлялся по сигналу электрозвонка, который отдавался старшиной вахты.

Самым тяжелым временем для кочегаров оказался начальный период экспедиции — на Балтике стояло жаркое лето до 25º С, а в машинном отделении температура достигала целых 50º С, из-за чего было невозможно нести вахту дольше 2 часов — «кожа горела», как вспоминал впоследствии М.М. Горский.

Первую остановку ледокол совершил 20-21 июня в норвежском Бергене, где произошла бункеровка «Красина». Вместо привычного советского угля ПЖ (паровично-жирный) был поставлен самый высококачественный уголь «кардиф», который почти не содержал шлаков, вследствие чего его не надо было постоянно подламывать ломом, пока он прогорал, этот уголь легко загорался и давал много жара.

Из остановки в Бергене М. М. Горский запомнил, как за членами сошедшей на берег команды постоянно бегали местные мальчишки и кричали вслед: «Папарус, папарус!» Как выяснилось так они просили заезжих моряков поделиться папиросами. Взрослые же норвежцы постоянно обращались к красинцам с призывом: «Спасите нашего Амундсена!». Ведь на спасение аэронавтов вылетел выдающийся норвежец, но за два дня до прибытия «Красина» в Берген перестал выходить на связь.

Жители и мэрия города Берген устроила торжественный обед для членов команды в роскошном ресторане на горе, до которого моряки добирались на фуникулёре. На той же горе в честь экипажа ледокола был проведен торжественный митинг, на котором красинские кочегары хором исполнили «Дубинушку». Как вспоминал М.М. Горский, дирижировал хором Иван Феоктистов, который оказался совсем никудышным кочегаром, но великолепным дирижером.

Спасение «лагеря красной палатки»

Огромную роль в поисках итальянского лагеря сыграла авиация. Уже 20 июня майор Умберто Маддалена, совершавший полет над о. Фойн, получил сигнал «ККК» («Вы находитесь прямо над нами, снижайтесь!»), после чего смог обнаружить «лагерь красной палатки». Не имея возможности приземлиться в лагере, он сбросил для аэронавтов запас продовольствия. Спустя еще три дня шведский летчик Э. Лундборг смог достичь лагеря и эвакуировать раненого генерала Нобиле (вместо него во главе группы стал лейтенант Альфредо Вильери).

ЛК ММО 1 № 568. Фотография. Портрет Б.Г. Чухновского. 1928 г.

Советская экспедиция также широко применяла авиаразведку. В районе Группы Семи островов столкнувшись с тяжелыми льдами красинцы подготовили 7-8 июля взлетную полосу и подготовили к полету самолет «ЮГ-1». Уже во время второго полета вечером 10 июля летчиком Б.Г. Чухновским была обнаружена «группа Мальмгрена», координаты которой на следующий день были радиографированы на «Красин».

Когда новость об обнаруженных Ф. Мальмгрене, Ф. Цаппи и А. Мариано прошла среди членов экипажа, то М.М. Горский с четырьмя своими товарищами-кочегарами И. Феоктистовым, Ш. Баибиковым, М. Тойкиным, Н. Кнокиным написали совместное заявление на имя начальника экспедиции Р.Л. Самойловича с предложением отправить их пешком на спасение «группы Мальмгрена». Письмо героических кочегаров настолько растрогало руководящий состав, что комиссар П.Ю. Орас попросил журналиста Э.Л. Миндлина непременно рассказать об этом эпизоде в его будущей книге. Однако от предложения кочегаров Рудольф Лазаревич предпочёл отказаться — была вероятность, что сами они могли потеряться в ледяной пустыне.

Уром 12 июля 1928 г. Михаил Михайлович не был на кочегарской вахте, поэтому оказался одним из свидетелей исторического спасения Ф. Цаппи и А. Мариано. Итальянцы встречали ледокол на торосе, махали руками, чтобы показать, что подойти надо с большой осторожностью, иначе торос может перевернуться. Спасенный Ф. Цаппи, по словам М.М. Горского, радостно вбежал на борт по второму трапу и совсем не производил впечатления измученного человека, а А. Мариано напротив был очень слаб, и для его подъема пришлось использовать лебедку. Вечером того же дня были спасены и оставшиеся в лагере аэронавты («группа Вильери»).

Спасение лайнера «Монте-Сервантес» и встреча с пастором

На обратном пути в Ставангер «Красин» принял сигнал SOS от немецкого пассажирского лайнера «Монте-Сервантес», находившегося в примерно в 80 милях от советского ледокола. Совершая круизный рейс вокруг Европы, капитан судна самовольно изменил курс, чтобы оказаться ближе к месту событий: У. Нобиле был спасен, а «Красин» стал знаменит, благодаря газетам и радио. Совершенно неприспособленное к плаванию в северных широтах судно, предназначенное для рейсов в Бразилию и Аргентину, вошло во льды и 24 июля на пути к Шпицбергену получило пробоину почти 4 на 1,5 м, после чего лайнер мог продержаться на плаву не более 16 часов. На борту «Монте-Сервантеса» находилось около 1500 пассажиров и 318 человек команды. Несмотря на имеющиеся у «Красина» повреждения ходовой части – был сломан левый винт и повреждено крепление руля, было решено изменить курс и идти на помощь немецкому лайнеру. Ремонтом корпуса и откачкой воды красинцы занимались с 26 июля по 2 августа.

ЛК ММО 2 № 215. Фотокопия. «Красин» у борта лайнера «Монте-Сервантес». Август 1928 г.

Завершив работы, «Красин» и «Монте-Сервантес» вместе продолжили путь в Гаммерфест. В этом городе М.М. Горский во время выхода на берег повстречал пастора, спасенного с лайнера. Пастор намеревался благословить кочегара, но Михаил Михайлович резко остановил его, заявив, что не верует в бога.

День возвращения «Красина» в Ленинград 5 октября 1928 г. М.М. Горский запомнил на всю жизнь — по его словам встречать героический ледокол вышла половина города: «Мы чувствовали, что сделали важное для государства дело, это мы чувствовали все».

ЛК ММО 2 № 306. Фотокопия. Встреча ледокола «Красин» в Ленинграде. 5 октября 1928 г.

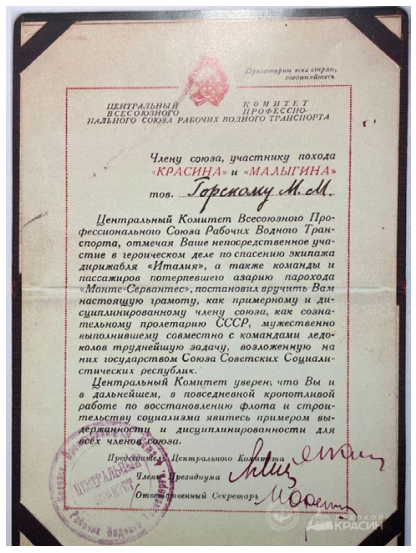

НА ЛК ММО № 1498-1. Ксерокопия. Грамота участнику похода «Красина» и «Малыгина» кочегару М.М. Горскому. 1928 г.

На память об экспедиции «Красина» Михаил Михайлович привез позвонок кита, из которого впоследствии был выточен детский стульчик, кристаллы горного хрусталя и александриты.

После возвращения в СССР М. М. Горский был награжден специальной грамотой ЦИК СССР, а осенью 1928 г. вместе со старшим электриком М.К. Леманом был командирован в Германию по приглашению Центрального бюро общества друзей СССР. Красинцы выступали сначала в Харбурге, но это выступление вышло не очень хорошо — докладчики были уставшими, а местных рабочих не успели предупредить о мероприятии, поэтому пришло очень мало слушателей. Зато во время второго выступления в Гамбурге был аншлаг, выступающих встречали с цветами и донесли на руках до трибуны! Третье выступление проходило в Кёльне, и на нем произошел удивительный случай. Один из слушателей во время выступления Михаила Михайловича заявил, что сомневается в том, что тот действительно принимал участие в экспедиции ведь его не видно ни на одной из фотографий, которые тогда массово печатались европейской прессой. После этого заявления из глубины зала раздался голос: «Я знаю его, он был там!», и вперед вышел тот самый пастор, благословение которого отказался принять Михаил Михайлович. Он приблизился к своему спасителю и подарил ему пышный букет красных роз.

Дальнейшая судьба М.М. Горского

Говоря о дальнейшей судьбе кочегара, можно указать, что вернувшись из Германии, он перешел на работу на ледокол «Ермак». На нем в феврале-марте 1929 г. М.М. Горский участвовал в экспедиции по вызволению затертых во льдах Балтийского моря судов. В 1930-1932 гг. он учился в Институте инженеров водного транспорта, который закончил со специальностью инженера-механика. Закончив учебу, Михаил Михайлович перешел на работу на торговые суда Северного морского пароходства, трудился в должностях инженера-техника и старшего механика.

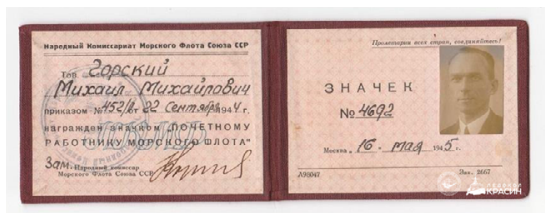

В мае 1942 г. во время Великой Отечественной войны М.М. Горский был мобилизован и отправлен на курсы переподготовки командирского состава, которые успешно закончил с присвоением звания лейтенанта. Младшим командиром он был распределен для службы на зенитную батарею эсминца «Карл Либкнехт» на Северном флоте. Но уже спустя год приказом народного комиссара ВМФ Михаила Михайловича демобилизовали, и он был отправлен на о. Диксон для участия в зимовке и ремонте судов. За проведенную работу 22 сентября 1944 г. Приказом народного комиссара Морского флота был удостоен звания Почетный работник морского флота.

После зимовки Михаила Михайловича перевели для работы на Юг — в Дунайское пароходство (служил морским агентом в Болгарии в порту Силистрии), участвовал в перегонке теплохода «Басарабия» из Стамбула в Констанцу для передачи СССР, потом на судостроительных заводах в Будапеште и в Вене. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

С конца 1940-х гг. он перешел на работу в ЦПКБ-1 начальником отдела силовых установок. Участвовал в комплектации силовых установок на нефтеналивных танкерах «Генерал Ази Асланов», «Урал» и на других судах.

ЛК ММО 1 № 2. Документ. Удостоверение М.М. Горского к значку № 4692 Почетному работнику Морского Флота. Май 1945 г.